【实证翻译】死亡、工伤事故、打击工会、定罪: 印尼和中国工人在巨盾镍业冶炼厂的命运

来源网站:www.laodongqushi.com

作者:

主题分类:劳动者权益事件

内容类型:

关键词:工伤事故, 工会, 中国劳工, 公司, 印尼, 中国, 警察局

涉及行业:采矿业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 无

相关议题:压迫行为, 工人运动/行动, 工会, 工伤/职业病, 工资报酬, 拖欠工资, 海外中国工人, 肮脏或危险的工作环境

- 印尼和中国工人在巨盾镍业冶炼厂遭受死亡、工伤事故、污染和拖欠工资等问题。

- 工人们在冶炼炉爆炸中死亡、在高空坠落死亡、在传送带中被夹死、在绝望中自杀。

- 工人们持续遭受污染的折磨、被拖欠工资的痛苦。

- 工人们无法获得标准工作服,只能穿着凉鞋和牛仔裤去工作。

- 工人的抗议和怒火以目前被警察监禁告一段落。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

【实证翻译】死亡、工伤事故、打击工会、定罪: 印尼和中国工人在巨盾镍业冶炼厂的命运

导读

今年初,在印尼的一个中资镍矿厂,两位工人在冲突中丧生。其中一名是印尼工人,另一名是中国工人。这起事件大多被媒体描述为工人暴动产生的悲剧,出资的德龙公司则声称这是印尼工人的反华行动。然而,透过这篇Project Multatuli所撰写的深度报道文章,我们才看见,杀死工人们的一直都是镍矿公司。工人们在冶炼炉爆炸中死亡、在高空坠落死亡、在传送带中被夹死、在绝望中自杀…… 还有更多的工人持续遭受污染的折磨、被拖欠工资的痛苦。当工人们连一件标准工作服都无法获得,只能穿着凉鞋和牛仔裤去工作时,所有的悲剧都是来自公司的恶意谋杀。

本文全长约15000字,但内容翔实、调查完整、包含许多工人一手口述内容,非常建议花时间完整阅读。

关键词:中国海外投资、海外中国工人、罢工、印尼、矿业

译者:MKS

校对:蓝蓝

正文

原文:Kematian, Kecelakaan Kerja, Pemberangusan Serikat, Kriminalisasi: Nasib Pekerja Indonesia dan Tiongkok di Industri Smelter Nikel PT GNI

作者:Permata Adinda

出版:2023年5月

在佐科威政府引以为傲的莫罗瓦里镍产业的工厂里,工人们面临着死亡、自杀、生产事故、呼吸急促、被解雇和克扣薪资等问题。工人的抗议和怒火以目前被警察监禁告一段落。

看着她23岁的次子身陷囹圄,被关在小隔间里,穆利亚提(Mulyati)无法抑制自己的泪水。这次访问,母子双方无法肢体接触,他们必须提高声音才能听到对方说话。

那天,北莫罗瓦利县的警察局停电,因此无法启动打印机打印许可证。“请等一下,夫人。灯还没有亮起来,”一名警察对穆利亚提说。

这时已经快到当地时间上午10点。如果再等下去,穆利亚提担心看不到朱马丁(Jumardin)了。通常到了中午,访问的队伍会变得更加拥挤。

“与其继续等待,不如在拘留所外见儿子。”穆利亚提说。

在牢房里,乌马尔(Jumardin),朱马丁的昵称,手抓住铁窗。他看着自己40岁的母亲哭泣,沉默不语。

"我不想在这里度过斋戒月。"当被问及他在拘留所都能干什么时,乌马尔说。

穆利亚提说,她几乎没办法探望儿子。从她家到警察局的路程大约需要30分钟。通常她会和乌马尔的妹妹一起骑摩托车过来,车是村长借给她的。但是那天摩托车爆胎了。他们必须找其他的出行方式。

穆利亚提为乌马尔和他在牢房里的朋友们带来了一些食物。乌马尔经常要求带来一些米饭。牢房里的饭量不多,菜也仅仅够吃。“他说那里的食物不——”穆利亚提犹豫了。“最多保证不饿着。他总是要求多带点米饭。越多越好!”

在探视12分钟后,一名警察走向穆利亚提,告诉她访问时间已经结束。

穆利亚蒂慢慢地道别。她嘱咐乌马尔在牢房里要小心。

"希望你能在斋戒月结束前出来。不管怎么说,你要主动申请出去。谁知道你能不能出去呢?"穆利亚提说。乌马尔点了点头。

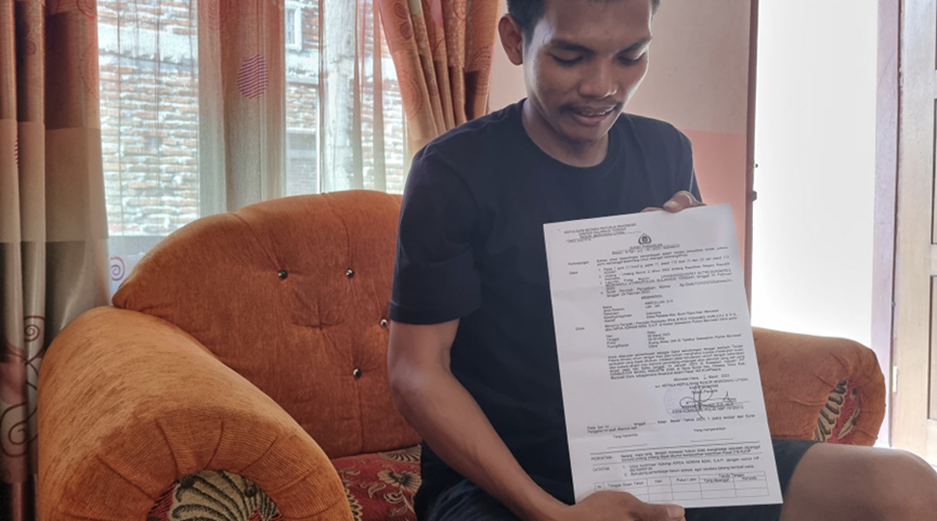

朱马丁(乌马尔)——冶炼部门工人

2023年1月14日,乌马尔离家,前往PT Gunbuster镍业公司(GNI:PT Gunbuster Nickel Industry,下同)上夜班。从那时起,他就再也没回过家。

乌马尔通常会在第二天早上9点回家。如果他不能及时回家或在朋友家过夜,他一定会发消息告知家人。然而,直到第二天上午11点,乌马尔仍然杳无音讯。

穆利亚提感到不安。她让乌马尔的弟弟打电话给他,但没人接。

接近中午时,一个亲戚来到家中,带来了坏消息:乌马尔,这个家庭的经济支柱,正被关在警察局。穆利亚提昏倒了。

出生于2000年的乌马尔,是四个兄弟中唯一一个完成职业高中的。他的其他三个兄弟都只上完了初中。他的家人说乌马尔是最勤奋、最聪明的孩子。他们把希望寄托在乌马尔身上。

这家人住在西佩塔西亚的奥内普特村。乌马尔的父亲今年60岁,体弱多病。他曾经是一个摩托车出租车司机,往返于离村子13公里的北莫罗瓦利的行政中心科洛诺达勒。但是他的健康状况越来越差,无法继续工作下去。他的背部经常疼痛。

乌马尔接替了他。这个孩子在完成职业高中后尽全力工作。他支持着他的父母,他的三个兄弟,和一个侄子的一家人的开销。

在做杂工三年后,乌马尔得知PT Gunbuster镍业公司正在招人。村里的许多年轻人都报名了。乌马尔也参加了。他被分配在冶炼部门工作。他的工资是每月315万印尼盾(约合212美元,1500人民币,译者注),外加饭钱和加班费。

现在,没有了乌马尔的收入,这个家庭正在温饱线上挣扎。

有时候,同情他们的邻居会送来食物。偶尔,穆利亚提会为其他家庭洗衣或做饭,工资是20-25,000印尼盾(25000印尼盾约合12人民币)。

自从乌马尔被拘留以来,有两个分期付款被迫中止,分别是摩托车的分期付款和手机的分期付款。摩托车的分期付款是每月220万印尼盾(约合1054人民币)。手机的分期付款是每月50万印尼盾(约合240块)。乌马尔采用分期付款买这两样东西是为了方便工作。

去年四月,乌马尔的家庭无力支付这两个贷款。摩托车连同分期付款被转让给其他人。手机也不得不归还。问题是,乌马尔的手机仍然被警察作为“证据”扣押。而手机卖家则一直催促他的家人尽快支付分期付款或归还手机。

“我已经打电话给警察了,”乌马尔的姐姐尤兰(Yulan)说。“警察说手机会被还回来。但是,他说,手机里面还有一些要分析的东西。我说如果确实有数据要用,那就拿去。但是请把手机还回来。”

乌马尔的家庭是唯一一个定期往返于北莫罗瓦利警察局探望被拘留的镍冶炼厂工人的家庭。这个家庭实际上是布吉人的后裔,但他们已经在北莫罗瓦利定居很久,甚至能流利地说莫里语,北莫罗瓦利的原住民语言,所以他们更愿意被称为莫里人。

其他的囚犯则是外来者。他们大多来自南苏拉威西省;从帕卢,平朗,到望加锡。他们的家人没有能力来回奔波于北莫罗瓦利,这需要大量金钱,精力和时间。

穆利亚提和她的女儿曾经带着尤兰5岁的儿子比拉尔(Bilal)去看望乌马尔。乌马尔常常和他的侄子玩。如果乌马尔在半夜下班回家,他通常会叫醒比拉尔。比拉尔很想念乌马尔。他常常问他的妈妈,舅舅什么时候回来。

“当比拉尔来探望的时候,乌马尔不想让他的侄子看到他。他要求把侄子带出去,他不想让侄子看到他在这里。”尤兰说。“而比拉尔已经找了他的舅舅很久,因为他从未回家。

“至于我......不是说我不能去看望乌马尔。只是……我的心很痛,”尤兰说。

比拉尔坐在他母亲身边。他刚背完古兰经回来。

“舅舅在哪里?”

“在监狱。”

乌马尔在牢房里的日子充满了不确定性。他的家人在等待结果。他们的儿子在警察局里要被关押到什么时候?他什么时候能回家?他什么时候能被释放?

起初,家人被告知乌马尔只会被拘留1-2天。“他们告诉我们,他只是被保护起来,”穆利亚提说。

然而,两天后,从雅加达传来消息。国家警察总长利斯托·西吉特·普拉博沃(Listyo Sigit Prabowo)宣布有17人被列为嫌疑人。乌马尔就是其中之一。那天晚上,这些工人被转移到北莫罗瓦利警察局的牢房。

中苏拉威西省警察的公共关系负责人迪迪克·苏普拉诺托(Didik Supranoto)说,调查人员以暴力罪名起诉了16名嫌疑人,他们将面临5年监禁。另一名工人以纵火罪名被起诉,面临12年监禁的威胁。

然而,乌马尔的家人并不理解,也不知道这个信息。当我们在2023年3月见到乌马尔的家人时,他们只想知道乌马尔何时释放。

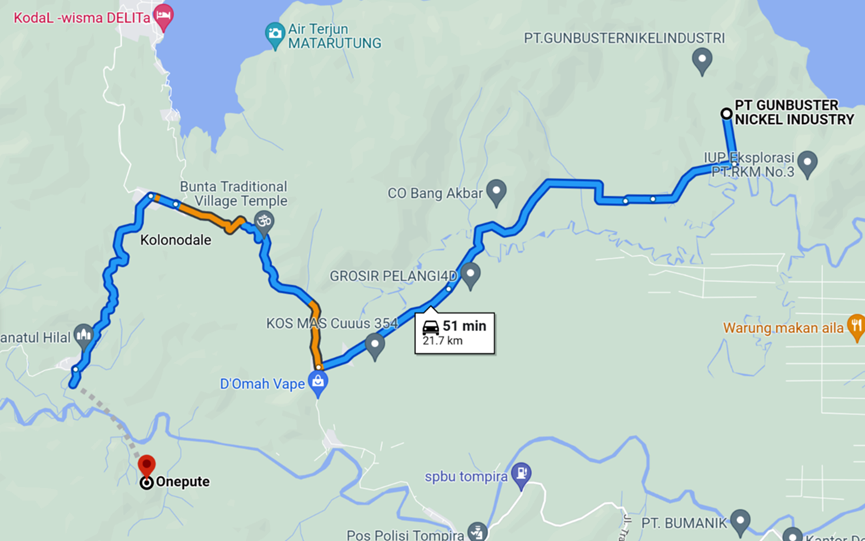

在工作中,乌马尔不是一个轻易抱怨的人。他很少告诉家人他的工作情况。在买摩托车之前,乌马尔常常搭乘同事的车去PT GNI(巨盾镍业冶炼厂,PT. Gunbuster Nickel Industri)。从奥内普特村到GNI大约21.7公里,骑摩托车需要1小时。

“有时候他搭乘的同事不去,他也就去不了。所以,他的父亲说,‘买一辆摩托车吧’,”尤兰说。

乌马尔只曾经稍微提过,在冶炼部门工作往往不安全。因为,他们没有配备足够的个人防护设备。在第一天上班的时候,除了头盔之外,乌马尔没有得到任何防护设备。工作几个月后他才得到了安全鞋。

罢工行动

工人们习惯称GNI的正门为四号门。就在这个大门前,全国工人工会(SPN:Serikat Pekerja Nasional,以下简称SPN)举行了罢工,直到2023年1月14日下午5点。

不仅工会成员参与了这次行动,非工会的工人也参加其中。甚至,活动正式结束后,一些晚班的工人在晚上继续抗议。

SPN提出了八项要求:

- 公司有义务按照适用法规执行职业健康安全程序。

- 公司有义务根据工作类型的标准或工作场所的风险,为工人提供完整的个人防护设备。

- 公司必须立即制定公司规章。

- 停止不合规的工资扣减。

- 停止对长期工作岗位采用定期契约制度。

- 公司重新雇佣因之前罢工而被解雇的员工(SPN成员)。

- 公司在每个仓库或冶炼厂安装空气循环系统,以防止灰尘。

- 公司应根据现行法规给予已故的马德和尼尔瓦纳·塞勒家人的相关权利(译注:应包括赔偿等)。

第八项要求提到了名叫伊·马德·德弗里·哈里·乔纳森(I Made Defri Hari Jonathan)和尼尔瓦纳·塞勒(Nirwana Selle)的工人。他们在2022年12月末的一次冶炼炉爆炸事故中被困在起重机的升降台上。尼尔瓦纳·塞勒在事故发生时正在TikTok上直播,这次事故导致了他们的死亡。直播视频后来在社交媒体上广泛传播。

根据PT GNI的SPN主席阿米鲁拉的说法,自从两名工人死亡后,工人的抗议行动越来越激烈。1月14日的罢工是2022年以来的一系列劳工抗议活动的延续,特别是来自冶炼部门和短途卡车司机部门的抗议,他们要求公司改善工作条件和提高工资。这些抗议活动有时是由SPN组织的,有时是由工人同事自发组织的、

阿米鲁拉补充说,“在尼尔瓦纳死后,工友们开始询问SPN何时行动。”

当时的行动协调员,同时也是PT GNI的SPN组织者明古·布鲁(Minggu Bulu)说,他的演讲主要围绕这八项要求。“我解释说,我们应该把工作安全放在首位。而不只谈工作待遇。”

行动结束后,一名工人告诉SPN的干部,他的两个朋友已经在北莫罗瓦利警察局被 "保护 "起来。他们在等待雨停的同时准备去警察局。晚上8点左右,他们抵达了警察局。

快到晚上11点的时候,他们离开警察局回家了。

然而,阿米鲁拉说,“我得到了消息,PT GNI厂区内发生了混乱。”

明古·布鲁在四号门前面演讲时,并不知道工业区内发生了什么。但是,他听到的信息是该地区的局势正在 "升温"。

“关于工业区内的事件,我们其实不太清楚。只是工友们说,外国劳工在冶炼厂内攻击了我们。他们想去四号门。有些人想加入罢工,但是被阻止了,”明古·布鲁说。

那天,乌马尔差点没有去上班。他的母亲在早上就知道了有罢工行动。她建议他晚上不要去上班。

然而,大约在晚上10点,他的同事打电话给乌马尔。有传言说,一些中国工人“攻击”了进行罢工行动的印尼工人。

他们要求乌马尔继续上班,不要袖手旁观。乌马尔在他的部门是副主管,而他的主管正在休假回国。他们需要乌马尔作为负责人出席。

“你怎么能不来呢?你是副主管,”尤兰重复了乌马尔同事的话。

乌马尔在晚上10点去了PT GNI。当他到达四号门时,他被禁止骑摩托车进入。他在四号门停好摩托车,然后进去了。

“他甚至没有锁车。车就那么躺在路上,”尤兰说。

冲突发生在晚上11点。凌晨1点,乌马尔出来向四号门走去。他和其他71人一起被警方逮捕。其他消息来源称有超过80名工人被逮捕。

“当被警察询问时,乌马尔说只是向中国工人扔了一两次石头。”尤兰说。“他是害羞的孩子,平时沉默寡言。如果你和他说话,他就会说。如果不,就不会说。”

一段视频显示,一群工人在工业区内行走,并高喊,“赶走中国人。赶走中国人!”

据称,这一种族主义的愤怒是由中国工人在印尼工人罢工期间的一次攻击引发的。这些中国工人手持铁管。他们走近并殴打当地工人,此外还破坏和焚烧了车辆。这引发了两群人相互扔石头,直到安全部门介入。

根据中国劳工观察(China Labor Watch)在1月18日发布的消息,PT GNI的管理层指派中国工人来阻止抗议行动。“作为对罢工行动的回应,PT GNI利用中国工人来阻止罢工,封锁工厂大楼,保护公司财产,”这个总部位于纽约的中国劳工观察组织写道。

“PT GNI没有缓和局势,反而让中国工人与印尼工人对立,创造了‘我们’中国人vs.‘他们’印尼人的叙事。许多中国工人担心自己会成为印尼反华情绪的受害者。一些工人被派到前线,管理层发给他们头盔和铁管,让他们保护自己和公司。”

此外,由于语言障碍,中国工人对印尼工人的诉求并不了解。通过中国劳工观察与PT GNI的中国工人的对话,他们才意识到SPN的诉求也与他们的工作情况有关,特别是工作安全方面。

然而,中国工人最初并不知晓这一点。相反,许多人认为示威活动只涉及印尼工人的工资增长问题,中国劳工观察说。

中国工人当时也有支持抗议活动的利益动机。中国劳工观察报告说,许多中国工人成为PT GNI违法行为的受害者,包括欠薪和扣减工资,随意减薪,招聘不透明,长时间加班,身体虐待,性骚扰,扣押护照,以及限制中国工人的行动。

警方称,周六晚上的冲突导致两人死亡,一名是当地工人,一名是中国工人。但是,除了警方的声明,没有多少人确切知道这两个人的死因。这个声明来自当时的中苏拉威西省警察公共关系负责人迪迪克·苏普拉诺托。(迪迪克现已被调动,由乔科(Djoko Wienarto)接任。迪迪克修改了自己之前的声明。他之前说,冲突导致三人死亡:两名当地工人,一名中国工人。)

SPN无法确认在冲突中死亡的两名工人的身份。他们已经要求警方公开死者的身份和死因。然而,警方没有回应。

在“冲突”发生后,PT GNI工人的主要诉求,包括工作安全,就这样消失于人们视野之外。在大众媒体上,主流舆论变成了印尼和中国工人之间种族化的"横向冲突"。

明古·布鲁 - 翻斗车部门的工人

自从印尼工人和中国工人发生“冲突”,以及数十名工人被拘留后,明古·布鲁就再也没有睡过安稳觉。他被警察追捕。起初,他被要求作为证人提供证词。然后,在2023年4月,他被列为嫌疑人。明古·布鲁和阿米鲁拉一起被指控煽动罪,面临5-6年的监禁。

他的法律代表,来自人民法律援助联盟,怀疑印尼警方想将工会在白天的罢工行动与在PT GNI工业区内发生的工人间暴力事件联系起来。

“罢工行动中的八项要求是受到法律保障的合法权益,”来自联盟的哈斯比(Hasbi)说。

33岁的明古·布鲁需要养活他的妻子和四个孩子。在因为新冠肺炎疫情而失业的两年后,这位来自南苏拉威西省东卢武的托拉查人在PT GNI申请了一份翻斗车司机的工作。从他的家乡到公司的路程有270公里。他之所以选择离乡背井,是因为他的家乡除了像他的父母那样务农外,几乎没有工作机会。

明古·布鲁认为,有了月薪,至少他可以保证家庭有稳定的收入。但是,在PT GNI工作了20个月后,他的想法变了。在PT GNI工作显然是一份近乎灾难的工作。

在PT GNI工人的WhatsApp群组中,到处都是关于工人死亡或发生事故的信息。去年三月,一名中国工人从高处坠亡。此前,一名印尼工人被传送带夹死。有消息称,该地区之前发生了一起碰撞事故。两辆翻斗车意外相撞,压伤了其中一名司机的膝盖。在另一起事故中,一名摩托车骑手被一辆翻转的卡车撞倒并碾压。有些人幸存下来。其他人则因身体被轮胎碾压而死亡。

“曾经有一天发生了三起事故,”明古·布鲁说。

尽管如此,这样的事故从未被公司的管理层透明地告知工人,明古·布鲁说。“有时候他们反而责怪我们,认为是我们的疏忽。”

明古·布鲁曾经经历过这样的事情。有一天,刚上班的他驾驶着翻斗车,不小心撞到了停在卡车后面的摩托车。“我倒车的时候撞坏了别人的摩托车。”

因为这件事,明古·布鲁要求公司的安全部门负责。之后,他被要求去找工人管理部门,结果被要求赔偿摩托车一半的价格。人力资源部门的理由是,双方都有责任:摩托车主被认为是错误地在工业区内停车,明古·布鲁被认为是意外撞车。

明古·布鲁对这一决定感到困惑,“如果是50:50,那就是个人对个人。那公司的责任呢?按照规定,两轮车是不允许进入工业区的。”

明古·布鲁仍然被要求支付赔偿金。他被迫服从。他只是庆幸那时没有人员伤亡。

在明古·布鲁看来,在PT GNI工作,除了事故风险外,还意味着“我们面对的是专横的上司和不断变化的公司规定。”最后,他因为成为SPN的成员而被解雇。他选择回到家乡的原因很简单:他想成为一个自由的人:当他回到父母的农田工作时,没有人会管他。

然而,在1月14日的事件之后,这个选择也从他手中溜走了。他的命运现在被国家控制着。

当他还是证人的时候,他的行动就被监视了。警察来到他在东佩塔西亚的托皮拉地区的住处。当他参加了在中苏拉威西省首府帕卢举行的一场与其他工会之间的论坛讨论时,三名警察突然出现,经过8小时的路途,把他带回了北莫罗瓦利。

当他在雅加达参加由劳动部副部长阿弗里安萨·努尔(Afriansyah Noor)调解的SPN和PT GNI之间的听证会时,两名来自北莫罗瓦利的警察出现,抓住了明古·布鲁,然后递给了他第二份传票。

这次经历让他在精神上大受震撼。"当他们把信送到雅加达时,我感到很困惑。我区区一个证人,为什么警察要这样追着我到雅加达?"

镇压工会

PT GNI的四号门是通往繁忙的工业区的大门。那天下午,快到17:00时,工人们的摩托车进进出出。正在进行换班。

一些工人在工业区外路边的摊位上短暂停留。一个摩托车修理店正在为排队洗车或修车的人们提供服务。一些工人戴着黄色的头盔,穿着灰褐色的PT GNI制服上衣。其他人则穿着各种上衣,包括其他公司的制服。他们的裤子各不相同;有的穿着与PT GNI上衣配套的裤子,有的穿着牛仔裤或普通布料的裤子。

公司制服的商店一字排开。在一家商店里,不带裤子的上衣的价格定为20万印尼盾(约合96人民币)。这些制服是卖家直接从印度尼西亚莫罗瓦利工业园(IMIP)拿货的,这是莫罗瓦利的另一个镍工业区,距离PT GNI沿着中苏拉威西省海岸线164公里。

“这的上衣已经是最便宜的了,”卖家说,“如果你在这里想买牛仔裤也可以。任何裤子都可。”他还卖来自IMIP的头盔。据他说,IMIP的头盔要比PT GNI提供的坚固得多。“IMIP的头盔卖30万印尼盾(约合144人民币)。全新的。”

希克玛(Hikmah)是PT GNI的一名工人,刚下班。19:00时,他去了位于本塔村的一个咖啡店。稍作停留后,他回到了他在科洛诺达尔的住处。他带来了一个20多岁的年轻人。

“这是我的邻居。他想找工作。我在里面训练他,”希克玛说,他是一名翻斗车司机。训练意味着希克玛陪着并教他的邻居如何驾驶卡车。他说这在PT GNI很常见。

“重要的是在这里要有心理准备。”希克玛说,出于安全考虑,他没有说出自己的真实姓名。

希克玛现在身体不适。他的话经常被咳嗽打断。他打算请假去看医生。喉咙和呼吸道疾病是这里工人最常见的疾病。“可能是因为灰尘,”他说。“尤其是我这种经常(接触)煤炭的工作。”

在工业区内,镍冶炼厂排放出大量空气污染物。浓厚的灰尘让这里能见度不足3米。在旱季,情况会变得更糟。“灰尘,热量,令人无法忍受,”他说。相反,到了雨季,道路上会满是泥泞和洪水。在工业区内,摩托车和运载货物的卡车如同长龙一般,工人们就这样直接暴露在道路泥尘中。

我们见到希克马时,他戴的医用口罩也是他上班时戴的口罩。这个口罩是他自己买的。公司并没有定期为工人提供口罩。“以前给过。但已经大约四个月没有再给了。”

希克玛说他的工作算是幸运的。翻斗车司机在有空调的车内工作。相反,冶炼和仓库部门的工人直接暴露在矿石粉尘之中。“那矿石粉尘,只要吸一口,喉咙就干了。粉尘来自铁和镍。”他说。“高温的铁和镍的冶炼,粉尘弥漫。我们常常吸入这些,眼睛也进了粉尘。每天都是这样。”

希克玛经常听到冶炼部门的工人抱怨,他们没有得到专门的口罩,而且室内的尘土非常浓密,能见度很差。

“那些在冶炼部门的人,他们只戴普通口罩。以前有个朋友戴全脸口罩,但我没看到更多人戴这个,”希克玛说。“在矿石仓库里,人们在满是尘土的封闭空间里工作,能见度低的连重型设备都看不见。以前没有为空气流通设置通风设备。现在有了。”

希克玛的工作时间是从早上6点到晚上6点,中间休息1小时。他的基本工资是340万印尼盾(约合1630人民币),常规工作时间是8小时。超过这个时间,他的工作就被算作加班。在他的部门,每天必须加班三个小时。因此,他的工资每个月都会有所不同。平均月薪为700万印尼盾(约合3355人民币),但如果有更多的加班,可以达到800万印尼盾(约合3834人民币)。

他每个月的工资分别用来支付150万印尼盾/月(约合719人民币)的住宿费,100万印尼盾/月(约合480人民币)的摩托车分期付款,200万印尼盾/月的伙食费;剩下的,他寄回家,用于供养父母和供弟弟妹妹上学。

他的情况与冶炼厂生产部门的工人不同,他们的加班费有限,所以他们的工资大约只有340万印尼盾(约合1630人民币)的基本工资。冶炼厂和仓库部门的工人经常抱怨:他们的工资那么低,但工作量和风险却又很高。

尽管每月能挣到700-800万印尼盾,希克玛还是表示在PT GNI工作一直“很失望”。当他刚上班时,公司没有进行公司规定和工作安全相关的教育和宣传。希克玛就这样被投入岗位。“对工作环境介绍是必须的。在(工业区)里,有很多危险的地方。在我以前的工作经历中,公司都会进行宣传和培训。”

希克玛在工作了两年后,也就是在SPN和工人进行示威后,才从公司那里得到了工作服和安全服。

“当我刚工作时,公司只给了我一个安全帽。我工作时穿着这件T恤,”希克玛指着PT GNI制服下面的T恤说。那段时间,他也没有安全靴。“有时候,我看到有的工人只穿着凉鞋。”

公司有提供工作鞋,但是质量并不符合安全标准。“靴子是合成皮革的。前段时间,我和朋友测试了一下,用卡车压了一下就弯了。”由于担心发生意外,他选择自己买一双认为更安全的鞋。“这只鞋的鞋头是铁的,"他指着自己穿的靴子说。

在1月14日,希克玛参加入了SPN的罢工行动。工人们的要求之一是,公司不能无理由地削减工资。然而,在参加了示威活动后,希克玛收到了第三次警告信和扣薪。公司的理由是他旷工。

希克玛并不是唯一收到警告信和扣薪的示威者。还有别人被解雇。

公司还削减了工人的福利。通常,除了基本工资,工人还会得到津贴和加班费。公司经常会削减技能津贴或加班费。加班费的金额在每月40-60万印尼盾之间,取决于工人的业绩。希克玛的加班费在该月被削减了。

希克玛说他不是工会成员,而是“SPN的同情者”。他说“很多工人”对加入工会感兴趣,但是担心被威胁解雇。

“我们这些人就是想找点吃的都难,”希克玛说。

SPN的PT GNI分会主席阿米鲁拉说,工会领导人分发了4000份会员登记表。作为参考,2022年PT GNI的工人数量约为9000人,到2023年增加到11000人。尽管如此,加入工会的工人只有大约80人。

“有很多人对此感兴趣。只是,因为公司的恐吓,朋友们都不敢交回表格。”阿米鲁拉抱怨说。

来自雅加达SPN的中央理事会的普吉·桑托索说,恐惧确实是PT GNI工人不加入工会的主要原因。另一方面,工人们又依靠SPN作为PT GNI的唯一工会。

“他们需要某种保证,当他们加入工会后,仍然可以继续工作,”普吉说。

SPN于2022年4月21日在PT GNI成立。5月23日,该工会在北莫罗瓦利区劳动和移民局注册。然而,当SPN的组织者向公司领导通知工会成立的消息时,公司就进行了镇压。

工会组织者们一个接一个地没有被续签工作合同。最初是在2022年7月针对包括阿米鲁拉在内的三位领导人。接下来的打击影响到了明古·布鲁。总共有10名SPN PT GNI的领导人被公司解雇,包括两名在1月14日罢工行动后被解雇的领导人。

他们的解雇方式各不相同,但大多数人的工作合同被PT GNI管理层终止。也有一些人被迫辞职。

由于佐科·维多多政府的《创造就业法》,公司有很大的权力来决定工人一年期以内的合同。大多数PT GNI的工人都先获得了前三个月的工作合同,然后可以再次延长到6个月,然后是9个月。

即便如此,还是有一些工人的合同期越来越短。

例如,阿米鲁拉。起初,他得到了一份6个月的合同,但当公司发现他是SPN的理事后,他的合同被缩短到只有3个月,然后是1个月,之后再也没有续签。

明古·布鲁也遇到了同样的问题。最初他的合同是2个月,公司称之为“试用期”,然后延长了6个月,然后是9个月。当公司发现明古·布鲁是工会的领导人时,下一次的合同延长只有3个月。之后,他的工作被PT GNI的管理层终止。

明古·布鲁曾经问过人力资源部门,解释为什么他的合同被终止,他的工作表现和出勤率并不差。人力资源部门让他去问他所在的部门,但是从部门那里,“我被告知去问人力资源部门。就像在踢皮球。”

在罢工行动之后,除了SPN的组织者,“还有一些工会成员被解雇了。我向人力资源部门提出了抗议,我认为因为工会身份而被解雇是违法行为。罢工并不违法,”明古·布鲁说。“但是,我为一些朋友提供的法律援助反而导致他们全部被解雇。”

“人力资源部门坚持认为问题不在于罢工,而在于旷工。我在那里争论。很明显,我们旷工是因为罢工。”

SPN中央理事会的普吉·桑托索(Puji Santoso)说,PT GNI的合同工制度,也就是定期契约制度(PKWT:Perjanjian Kerja Waktu Tertentu),是问题的根源。

在这种劳动制度下,公司在终止加入工会的工人的合同时可以被视为没有违法。公司可以以工人的工作期已经结束为借口,无需解释他们的合同为什么没有再次延长。

“公司玩的就是终止合同。我们很难反抗这一点,”普吉说。“我们必须取消的是定期契约制度 。只有这样,工人才有保障。”

***

成为PT GNI唯一工会的领导是一件复杂的事情。在2023年1月14日的“冲突”事件之后,这个挑战变得更加严重。

在被确定为嫌疑人之前,明古·布鲁是PT GNI唯一仍住在北莫罗瓦利的SPN干部,尽管他的工作合同也已经被公司管理层终止。其他的工会干事要么回到了他们的家乡,或者在北莫罗瓦利之外寻找安全的地方。一些被解雇的人在其他地方找到了工作。

明古·布鲁在Topogaro的宝硕工业投资集团(BTIIG)找到了一份白班,距离他在Tompira村的住所大约60公里,骑摩托车1.5小时车程 。同时,他还必须履行警方的传唤,并去警察局探望被列为嫌疑人的工人。

他说自己一个人处理这些事情时感到不堪重负。“从他们被捕到他们被刑事起诉,我基本上都在处理。从寻找他们的家庭联系方式,到给他们鼓劲和激励,”他说。“但是,当我成为嫌疑目标时,我感到非常困惑。我无法兼顾我的朋友们和我自己。”

嫌疑人的家人联系明古·布鲁,询问他们的子女和亲人被监禁的进展情况。“坦白说,我也不知道该怎么回答。”

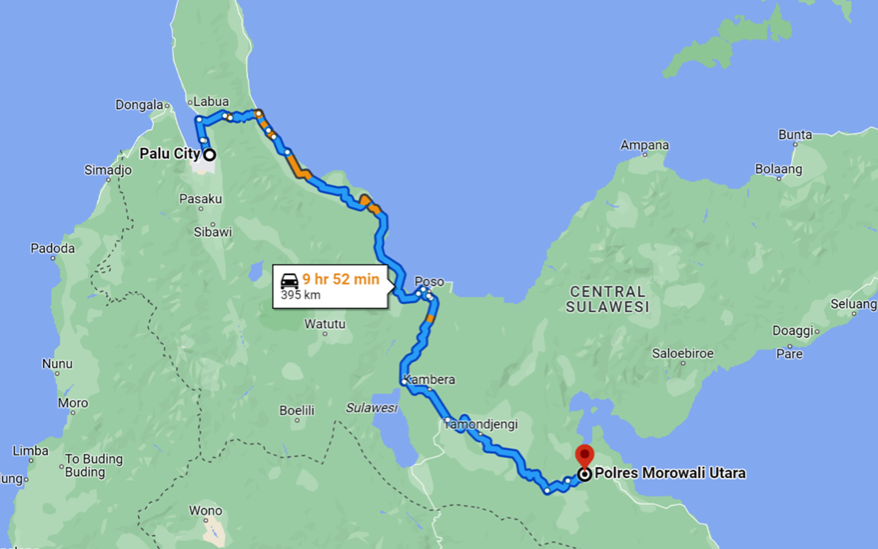

明古·布鲁说,家人的问题更适合向法律顾问提出。但另一方面,到北莫罗瓦利警察局的路程也很远。为工人提供法律援助的律师团队来自中苏拉威西省的首府帕卢,距离北莫罗瓦利有400多公里,他们需要乘飞机1小时到莫罗瓦利,然后开车或骑摩托车1.5小时才能到达警察局。另一个选择是通过公路行驶10小时。因此,律师团队无法密切地陪伴和频繁探望工人。

“在我把家人的联系方式交给律师后,我就什么事都做不了了。我已经自顾不暇了,还怎么去鼓励他们呢?”明古·布鲁说。

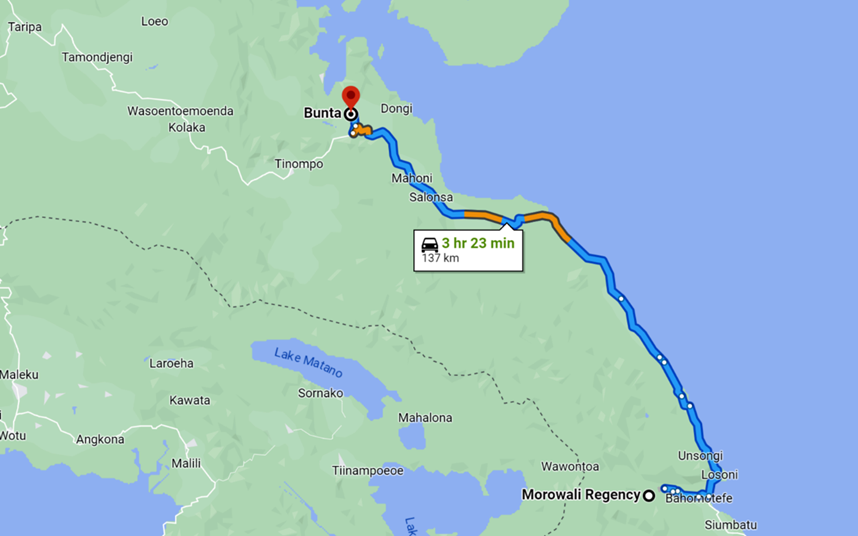

直到现在,SPN在北莫罗瓦利还没有设立分会。PT GNI的SPN组织者仍然与莫罗瓦利的SPN分会或者直接与雅加达的中央理事会进行协调。从莫罗瓦利到北莫罗瓦利的公路行程需要3小时。

在莫罗瓦利,SPN分会有超过3000名工会成员,他们都在莫罗瓦利工业园(IMIP)工作。SPN是当地最大的工会,所以它的组织者并不能经常与PT GNI的SPN密切协调。

SPN莫罗瓦利分会成立于2017年。其领导必须管理一个拥有80,000名工人的工业区。卡萨英(Katsaing),该分会的前主席,现在是工党的候选人,他比较了他过去在加里曼丹和在IMIP组织煤矿工人的经验。

“在煤矿,组织的范围较小,工人对组织的理解程度也很高。在IMIP,工人还多是新手。这个比例是75:25,包括75%的新手工人和25%的有经验的工人。新工人不知道什么是工会,”卡萨英解释说,进行组织教育需要很长时间,尤其是在冶炼部门的工作时间很紧张的情况下。

在他看来,PT GNI的SPN组织者正面临困境。该组织在2022年才成立,但已经面临各种工伤事故和其他劳工问题。在此期间,公司还对工会进行了清洗。

“工会成员管理还是一团糟,新成立的工会已经被打散了,而且成员们还在被解雇的问题困扰,”卡萨英说。

明古·布鲁和阿米鲁拉承认建立和维护工会的困难。公司清洗了工会,因此,在成千上万的PT GNI工人中,只有少数人敢于加入工会。此外,并非所有的成员都支付了作为工会运营资金的会费。因此,组织者不得不自掏腰包填补经费。

阿米鲁拉说,他已经用了大约500万印尼盾(约合2400人民币)的私人资金用于工会活动。“这是我十年的积蓄,”他说。“这笔钱用于运营费用、印刷费用等。当朋友们聚在一起时,肯定还要买咖啡,烟等各种东西。现在我的积蓄全花光了!”

“但是,这就是斗争的后果。如果你想抱怨,那向谁抱怨呢?”

中国工人

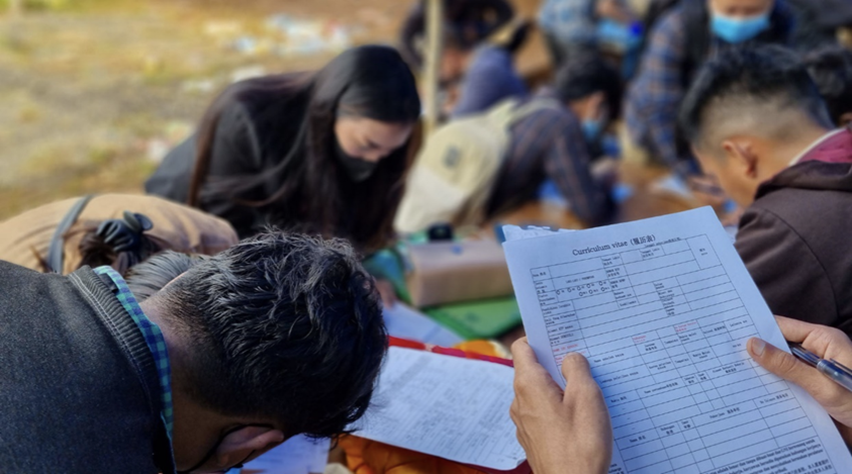

在PT GNI的数万名工人中,至少有一千多名中国工人。我们采访了一位前员工,当时他作为重型设备的操作员,出于安全考虑,下面用V称呼他。

V和其他中国工人一起从中国出发,降落在马纳多,然后乘飞机到莫罗瓦利,然后再通过公路到达北莫罗瓦利。

V在抵达莫罗瓦利时才意识到,他的队伍中有四个人在前往南苏拉威西省的PT Virtue Dragon Nickel Industri的途中丧生。“船翻了。那天晚上有四个人死了,”V说。“当时,PT GNI的人警告我们不要谈论那件事。谁敢讨论就别想回家了。”

V已经三次被他的主管扣工资,每次扣除了两万人民币,相当于4200万印尼盾。V怀疑主管或公司故意找理由扣除中国工人的工资。“我们不是因为我们的错误而被罚款,而是因为罚款可以为公司或某个人带来利益。”

V本应工作一年,但因为他在微信上批评了该公司后被拘留在警察局。

V评论了一个在微信上发布的文章,该文章讲述了中国工人因为难以回家以及抱怨长时间工作,而遭到恐吓和暴力。

然后,V被印尼警察逮捕,并被带到警察局。根据他发送的照片,V被关押在北莫罗瓦利警察局。他被关押了26天,期间没有翻译或律师陪同。为了获释,V必须签署一份文件,要求他禁止他再对PT GNI发表负面评论。他起初拒绝,但被威胁说如果不签就不会释放他。

在警察局,V遇到了另一名中国工人Z,他在微信群里上传了一张中国工人自杀的照片后被关押了10天。

因为这个帖子,Z被PT GNI的保安打了,然后被带到了警察局。Z展示了一张他的太阳穴被打伤的照片。Z说,公司扣除了他的工资,来支付他在警察局的住宿费,这些钱被交给了北莫罗瓦利警方。

在印尼的工作对V来说是一次创伤性的经历。除了成为恐吓的受害者外,V经常听到关于中国同事失踪和死亡的消息。有些人在去印尼的路上死亡,有些人在工作事故中丧生,还有些人自杀。

“我们这些还活着的人可以和你们说话,但是谁会关心那些失踪和死去的人呢?”V说。

PLTU建筑部门的一名印尼工人目睹了PT GNI的中国工人的事故案例,如从高楼坠落和被重型装载机撞死。但是,他说,区别印尼工人和中国工人的情况是,"很多 "中国工人都是上吊自杀。

一名中国工人,通过一名翻译,曾经抱怨他和他同事们的工资被公司拖欠了6个月,还不能回家。

“他们说他们在这里已经很累了。压力很大。和当时招工的承诺完全不同。”

关于中国工人自杀的信息在微信上四处流传。一篇文章将印度尼西亚称为“死亡之岛”。该文包含了两名中国工人在2022年5月的三周内相继自杀的照片和信息。

“公司没有调查死因。相反,公司规定今后禁止拍摄和传播死亡案例或其他负面事件。”文章写道。

在COVID-19大流行初期,中国工人难以回国。公司违反了支付他们回程费用的承诺。

一位在印尼生活并已经有家庭的中国人,为了安全起见,他用了文森特(Vincent)这个假名。他曾经和志愿者一起筹款帮助被困在印尼的中国工人。

当中国工人想要回家并在雅加达转机时,志愿者们帮助提供食物并为他们联系中国的律师。文森特说,他的志愿者团队帮助了来自苏拉威西岛的500多名中国工人,他们中的大多数在镍冶炼公司工作。

这些工人平均年龄40岁,也有50岁的。他们大多数人有家庭,是家里的经济支柱。

“他们在家里有孩子。有需要他们照顾的父母。”

他们来印度尼西亚是为了寻求更高薪的工作。但是,当他们到达印度尼西亚时,现实并不像承诺的那么美好。工人们并没有得到合法的工作签证,许多人只是依赖旅游签证在印尼工作。

“不只是一两个人没有工作签证,而是很多。不知道为什么,他们还能工作。我不明白他们如何能在印度尼西亚工作而没有工签。”

十名工人在一个房间里睡觉。伙食由公司提供。有些公司提供尚可的食物,有些相反。中国工人们每天需要工作10-12小时,有些人甚至超过12小时。

尽管他们付出劳动,但他们的工资可能不会按时发放,延迟3-6个月发工资并不罕见。有些人甚至在回到中国后仍然没有拿到全部的工资。

“有些公司在撒谎。他们说,‘你回家后我们会给你发工资。’但是,当他们到家的时候,就没有下文了。公司消失了。所以,工人们必须在中国找律师帮忙。”文森特说。

文森特对印度尼西亚的中国工人问题的了解始于微信的一篇帖子。从他的对话中,文森特发现公司故意扣留一些中国工人,不让他们立刻回家。因为在2021-2022年期间,飞往中国的航班仍然有限。机票价格飙升。一张票可能需要1亿印尼盾(约合48000人民币)。

“在中国工人来印度尼西亚之前,公司承诺会购买回程机票。但是,因为机票价格太高,公司就找借口不买机票。所以有很多工人回不了家,即使他们的合同已经结束,”文森特说。

中国工人的合同平均期限为6个月;最长为一年。合同结束后,他们必须在没有工作的情况下延长在印尼的逗留时间。“他们在雅加达住了6-10个月,但他们付不起酒店的费用。因为没钱,因为没有工资。”

“当他们住在酒店时,他们的生活条件可能非常艰难。他们中的一些人只能吃得起一个月的方便面,”文森特说。

自从COVID-19大流行逐渐结束以来,机票价格已经恢复正常,航班也越来越多。然而,中国劳工观察称,对中国工人的控制、工资的削减和扣留等事件仍然频发。

“机票已经买得起了,中国工人本应该更容易回家。但是,公司仍然能决定工人何时可以返回中国。而且,在没有严格执法监督的情况下,中国工人继续遭受着各种形式的虐待。”中国劳工观察说。

中国劳工观察给木塔图里计划(Project Multatuli,一个印度尼西亚的独立新闻平台)发送了一些关于PT GNI工伤案例的文件。例如,2023年3月8日,冶炼炉的一名中国工人在操作电动升降机时从三楼滑下导致死亡。

根据PT GNI的官方通知,公司管理层反而责怪这名中国工人“缺乏对安全工作的认识”。这份用简体中文的文件写道:“在操作电动升降机时,他没有注意周围的环境,没有关闭防护栏,导致他踩空,从三楼掉到底楼。”

根据这份官方文件,PT GNI没有对这个事件进行外部调查,因此“我们无法评估这个事故在多大程度上是由于工人的疏忽引起的,”中国劳工观察写道。

在德夫里和赛尔的死亡案件中,中国劳工观察怀疑PT GNI的管理层向家属支付的赔偿金是从一些中国工人和劳动监察人员的罚金或工资中扣取的。

有17名中国工人被罚款,从3,000到20,000人民币不等,总计129,000 人民币,相当于2.73亿印尼盾。

问题是,中国劳工观察说,“这些工人在多大程度上该对这个事故负责呢?”

中国劳工观察很难追踪和统计在PT GNI的中国工人的死亡案件。截至目前,PT GNI在报告工作事故方面并不透明。为了获取关于工作事故的信息,中国劳工观察通常依靠工人在社交媒体上分享的信息。

公司对外不透明,控制社交媒体,并且限制中国工人的言论自由,就像V所经历的那样。如果一个工人被发现上传了被认为会损害公司形象的文章或图片,那么这个工人可能会面临罚款或非法拘禁。

我们向北莫罗瓦利警察局局长伊曼(Imam Wijayanto)确认了曾被警察局拘留的工人的事件。对此,他既没有承认也没有否认。

“我在2023年1月14日开始担任警察局长,”他说。他反问关于被捕的PT GNI工人的身份和情况,并补充说,“请公平地报道。”

文森特仍然在微信上写关于在印度尼西亚的中国工人的故事。“如果没有文章,没有新闻,就没有人会知道他们的情况。即使他们消失了,或者自杀了,也没有人会在意,”文森特说。

“没有人能够管到这些公司,无论是中国政府还是印度尼西亚政府。对他们来说没有任何后顾之忧。”

‘我们都是工人阶级'

PT GNI的工伤事故案例并不孤立于集中在苏拉威西岛的下游镍业。

来自莫罗瓦利的32岁工人拉拉(Lala)讲述了他在印度尼西亚莫罗瓦利工业园(IMIP)和印尼万向镍业(PT Wanxiang Nickel Indonesia)工作的经历。这两个工业区都位于苏拉威西跨岛公路的海岸线上。

在IMIP,拉拉在模压部门工作,或模压矿石或液体形式的镍矿。他不得不面对厚厚的黑烟。"我戴着一个带口罩的呼吸器面罩。但它只能维持几个小时。如果烟雾很足,甚至只能维持30分钟。即使这样,我的鼻子还是灰尘被塞满。烟雾颗粒非常小。"

拉拉患伤寒一个月,但没有住院治疗。公司取消了他的资格,因为拉拉不能提供医院证明。他怀疑他的病与工作有关。他经常感到疲惫,出现呼吸急促。

在他的部门,工作被分为三班,由三个班组成。第一个星期,拉拉上的是早班。接下来的一周,是下午班。接下来的一周,是夜班。"你可以确定你每天都在工作。有休息时间,但通常是由各部门轮流安排。所以它是不确定的。"

拉拉目睹了几起事故。比如那个被重物压断腿的中国工人,或者那个被倒行的叉车压伤手的印尼工人。一位朋友的脚被暴露在热的镍矿中,起了水泡并被压伤。

"标准是把裤子穿在鞋子外面。但是,在吃饭休息之后,他忘记了。他着急去印刷厂,结果脚上沾上了液体"。

在这种情况下,工人们面临着极大的压力和风险,而且他们的权益往往被忽视或者侵犯。这就需要工会和其他劳工组织的介入,以保护工人的权益,确保他们的工作环境安全,工资得到支付,工作时间得到合理的安排,健康得到保护。同时,政府也需要加强对这些工业区的监管,以确保他们遵守相关的劳动法规。

公司的安全部门认为有些“小”事故并不算是工作事故。例如,尽管他穿着比其他部门工人更厚的工作防护服,但这种防护服并不防火。飞溅的热液和火花仍然可以穿透衣服的褶皱。他的手臂和背部起了泡,或者被烧焦。他曾向安全部门投诉,但只得到了“这种情况不算是事故”的回答。

拉拉在IMIP工作了一年半。现在他在印尼万象镍业公司(PT Wanxiang Nickel Indonesia)当翻斗车司机。他仍然感到工作很辛苦。“我都不敢想象生产部门的工友们。他们只有晚上才能休息。我在IMIP工作的时候,三班倒的工作就已经很累了,那么那里的工友们又该如何呢?”

亚洲趋势(Trend Asia),一个在雅加达倡导能源转型主题的组织,曾进行过新闻监测。他们发现,在苏拉威西和马鲁古的镍冶炼工业中,曾经发生了68起工作事故;其中76名工人受伤,57人死亡。

据帕卢的Yayasan Tanah Merdeka (YTM)前执行董事阿里安托·桑加迪(Arianto Sagadji)称,镍冶炼工业的各种工作事故与公司尽可能压低生产成本的行为有关。这意味着工人的工资被压到最低,且工人的生产安全状况混乱。

“公司从未真正关心过生产工作安全。他们只想快速扩张生产和积累利润,而忽视了工作安全问题,”阿里安托说,他在2020年写了一篇题为“中苏拉威西省自然资源管理:莫罗瓦利镍基工业经验”的工作论文,由反腐败委员会和Auriga Nusantara基金会出版。

另一方面,他补充说,苏拉威西岛的工业化进程并不像爪哇岛那样成熟。苏拉威西的大多数草根运动都源于农民对与种植园或矿业公司的土地纠纷与反抗。

然而,在过去的10年里,自从镍加工行业通过中国投资进入印尼以来,中苏拉威西岛和苏拉威西岛的其他几个地区的工业增长迅速且规模庞大。

到2022年,中苏拉威西省已经成为印度尼西亚所有省份中外国直接投资(PMA)最多的省份。实际投资额达到75亿美元,相当于112.23万亿印尼盾,超过了西爪哇、北马鲁古,甚至雅加达。

阿里亚托指出,这个投资额与镍冶炼工业从中国转移到印度尼西亚有关。全世界只有中国和印度尼西亚生产镍铁(NPI)。

NPI是生产不锈钢的最便宜的原料之一。除了拥有世界上最大的镍矿石(这也是生产电动车电池的原料)储量,印度尼西亚也因其最低的NPI生产成本而吸引投资。

例如,2017年,中国的NPI生产成本为每吨7300-9600美元。而在印度尼西亚,成本为每吨5200-7100美元。

这个生产成本包括了安全生产成本。如果公司设定了高生产安全标准,生产成本就会增加。对于公司来说,更有利的方案是:将生产成本转嫁给工人,不为他们提供适当的个人防护设备和其他更合适的生产安全标准。

“公司不想掏钱为工人买标准的工作制服。降低生产成本的一种方式就是让工人穿着凉鞋或者牛仔裤等去工作。”

阿里安托指出,镍冶炼工业需要被视为是一个资本密集型和以自然资源为基础的行业。资本密集型意味着该工业区投资额非常巨大,价值数万亿印尼盾。基于自然资源,意味着镍矿石的矿产储量只限于特定的地区,包括苏拉威西岛和马鲁古。

这个行业与服装或纺织等行业不同,后者是流动性的,意味着工厂可以搬迁。"比如说,如果雅加达附近的服装工厂面临大规模的工人运动,或者政府对该地区的最低工资要求过高,他们可以选择迁厂。比如中爪哇或者爪哇以外的地方,阿里安托说。

“但是,在像莫罗瓦利这种情况,公司会严厉对待工人抗议活动,因为工厂能搬到哪里去?搬去马来西亚或泰国是不可能的,因为那里没有镍矿石储备。”

因此,印度尼西亚政府将镍加工工业区定为“国家重点对象”,并将其列为国家战略项目,以确保投资生产的安全。工人的抗议或与当地的纠纷被视为“威胁”。

“将工人视为敌人,意味着公司可以轻易地解雇工人,这是因为这个行业不易迁移,而且是资本密集型的,”阿里安托解释说。

公司对劳工的控制可以从公司对工会的破坏和对中国工人的控制等方面看出。此外,佐科威(Jokowi)政府制定的《就业创造法》使公司可以更容易地解雇反抗的工人。方法之一是通过缩短合同状态。

“从资本的利益角度来看,当工人处于这种被异化的状态下,他们将非常被动,更容易被控制和压迫。我认为,中国工人中的自杀事件表明,他们也面临着由于恶劣的工作条件和极端剥削导致的严重心理压力,”阿里安托解释说。

印尼工人和工业区居民中的反华情绪可能很强烈。这种情绪与在国家层面上对身份的政治化是分不开的。例如,在2019年的总统选举期间,与中国相关的印尼劳动问题占据了主导地位,并被某些人有意维持。

“种族问题是由雅加达的人复制的。这种情绪实际上是由精英阶层,甚至是知识分子们所培养维持的,”阿里安托继续说。

种族问题在当地社区中的持续存在也有利于公司。劳动法违规和生产事故的案件被“横向冲突”,即印尼工人和中国工人之间的冲突的声音所掩盖。

“最有利的影响是,更多的公司安保人员被引入,以防止他们所谓的‘潜在暴乱’,” 阿里安托说。

阿里亚托强调,与其加剧身份政治化,不如从阶级角度来解决PT GNI和印尼镍加工行业的劳工状况。其中之一是建立印尼和中国劳工都是被资产阶级所剥削的工人阶级的意识。

现在,工会的诉求已经迫使公司决定改善工人的生产安全和健康状况。

在IMIP,2020年对公司关于COVID-19大流行、工资和生产安全政策的抗议行动,导致了一些工会领导被解雇。但是,工会的诉求逐渐得到满足。在PT GNI,公司开始向工人分发个人防护设备,并减少了随意削减工资的行为。

“我认为,PT GNI现在的情况大致与IMIP的过去相同,”阿里亚托说。“如果你去看IMIP的历史,生产工作安全是工人运动的重要诉求之一。我认为这是IMIP逐渐自我改善的原因。这不是因为他们大发善心,而是因为受到了下层工人运动的压力。”

因此,通过工会将印尼工人与中国工人组织在一起是必要的功课。 “这不是一项简单的任务。这其中有语言障碍等各种问题。但是,我认为,我们必须努力注入阶级意识。”

“忘掉护照不同的事吧。不要再区分我们是中国人,我们是印度尼西亚人,而是明白我们都是工人,”阿里亚托强调。

尾声

我最后一次与明古·布鲁联系是在2023年4月10日。我得知明古·布鲁和阿米鲁拉被列为1月14日罢工行动的嫌疑人。

那天早上,明古·布鲁已经和阿米鲁拉以及他们的律师一起到达了北莫罗瓦利警察局。我询问他们的情况和消息。“就这样吧。还能怎么办?”他试图轻松地笑。

明古·布鲁必须去警察局。我向阿米鲁拉转达了问候。

之后,明古布鲁的WhatsApp状态表明了他现在心情低落。“这个国家还有正义吗?”第二天,他没了声音。

我从雅加达的SPN的负责人那里得知,明古·布鲁和阿米鲁拉在结束于凌晨2点的审讯后被立即拘留。SPN和律师团队为他们两人提交了延期拘留的申请。

乌马尔和其他被拘留者在斋月期间未能与家人团聚。他们于2023年3月16日被从北莫罗瓦利警察局转移到波索监狱。与此同时,莫罗瓦利的人民维权战线(FARM: Front Advokat Rakyat Morowali)[QW8] 的法律顾问已经对16名工人被列为嫌疑人一事提出了预审申请。

自2023年2月9日以来,人权委员会中苏拉威西代表戴迪·阿斯卡里(Dedi Askary)已经向印尼警察总长利斯托·西吉特·普拉博沃(Listyo Sigit Prabowo)和中苏拉威西省警察总长鲁迪·苏法里亚迪(Rudy Sufahriadi)提交了请求,要求暂停对嫌疑人的拘留。然而,这封信被视而不见。

被拘留者的具体数量不清楚。最初,警方说是17人。但是,律师团队提交的预审申请中,嫌疑人的人数是16人。然而,在2023年4月17日的起诉书宣读中,数量又变成了15人。

当我向中苏拉威西省警察局公关部主任乔科·维纳托和北莫罗瓦利警察局局长伊曼·维贾扬托确认时,他们说有18名嫌疑犯,案件已经移交给波索地方检察院。

16名嫌疑犯被指控公共暴力;一人被指控纵火行为;一人被指控煽动。警察局长伊曼·维贾扬托说,这18名嫌疑犯并未因去年1月14日的“冲突”事件中两名工人的死亡(一名印尼工人和一名中国工人)而被指控。两名工人的死亡案件仍在调查中。

伊曼局长说,这18名嫌疑犯并不包括阿米鲁拉和明古布鲁两人。

来自FARM的律师阿古斯·萨利姆(Agus Salim)说,他的团队正在为16人辩护;他不知道警方提到的另外两名嫌疑犯。

木塔图里项目团队已经通过电子邮件[email protected]联系了PT GNI的公关部,请求发表声明或进行采访,但PT GNI在这份报告发布之前还没有回应。

乌马尔的家人在他被转移到波索监狱后给我们打电话。乌马尔的母亲穆利亚蒂还没有再次去看望她的儿子。从他们的村庄到波索监狱更远了,大约200公里,或者需要5小时的车程。尤兰哭着说,她希望她的弟弟至少能在开斋节前回家。

开斋节已经结束了。乌马尔和其他被拘留者仍然在监狱里。