中国剧场观察实录|职校学生的《影子》

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:职校生, 学生, 影子, 戏剧, 职校, 剧场

涉及行业:

涉及职业:青年学生/职校/实习生

地点: 广东省

相关议题:职业教育

- 《影子》是一部基于职校生真实成长经历的实验戏剧,由20位职校生共同创作。

- 职校学生在成长过程中常受到负面标签和歧视,被认为没有前途。

- 职校学生构成了一个庞大的群体,但很少被关注和谈论。

- 通过戏剧工作坊,学生们逐渐建立了信任和互信关系,敞开心扉表达自我。

- 学生们用自己的经历、感受和想象填充了剧本大纲,创造了一个自由发挥的舞台。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

- 听说隔壁家的孩子中考才考了 100 多分。

- 我看他也不像学习的料,考 100 多分有什么奇怪的。

- 对啊,就他那样还能干什么,进学校几年就出来干活了。

- 读技校的就是没有读高中的有出息,在这种学校浪费时间,还不跟你爸去干活呢。

- 来了就是玩,初中没有好好努力,高中更不会努力。

- 家人多多少少觉得学这个不好,没啥前途。但又没办法,只能这样。

- 别人问我在哪里读书,一听是职校,话里就带有一些讽刺。

一群职校学生站在舞台上,一人一嘴地「议论」着。这些刺耳的话语,在他们的成长道路上反复萦绕耳边。

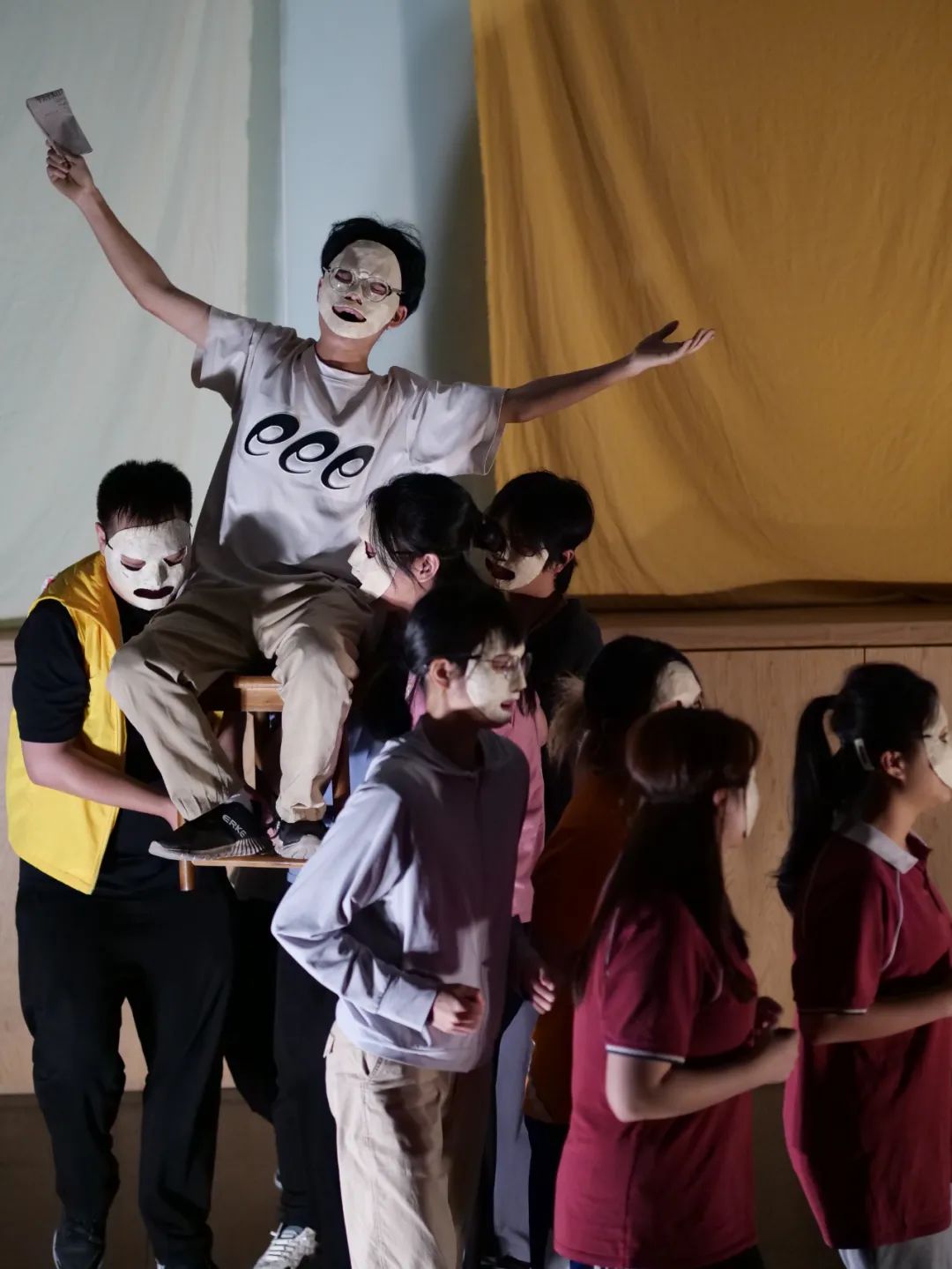

今年 7 月底,名为《影子》的戏剧在广州和深圳公演。这是一部基于职校生真实成长经历的实验戏剧。20 位职校生,是背后的共同创作者。

戏剧《影子》海报。

20 世纪 90 年代中期,职校学生占高中阶段在校生的比例一度高达 60%,职业教育也曾经是初中毕业学子的首选。伴随 90 年代中期国企改革及出口导向的民营经济发展,工人的社会经济地位下降。与此同时,大学开始扩招,成为青年求学的优选,相形之下,职业教育逐渐成为一种次等教育。

在今天,学历愈发深刻地与我们每个人的人生绑定在一起。它代表着一个人的学习能力与努力程度,从而决定了一个人的身份与地位,关系到一个人的「前途」与「未来」。当这些「答案」被摆在职校生面前,产生的影响贯穿起他们从小到大的学习生活,「差生」「坏榜样」「没前途」「混日子」等负面标签如影随形。

在《影子》中,学生们演绎着自己的

经历、感受和想象。

这些声音之外,我们很少再看到和谈起职校生,尽管他们仍然构成了一个数目庞大的群体 —— 教育部数据显示,2022 年全国共有中等职业学校 9752 所,在校生 1784.61 万人,占高中阶段受教育人数的 39.67%。高等教育阶段,共有高等职业院校 1521 所,2022 年招生 546.61 万人,连续 4 年超过普通本科招生规模。在长期单一化的刻画中,他们被抹去了具体的面貌。

「问题的面对和讨论或许可以从一场表演开始,从『现场』带动『打开』与『创造』的想象。」广东省岭南教育慈善基金会 · HOPE 学堂专项基金(以下简称「HOPE 学堂」)是一家服务于职校老师和学生的公益组织,也是《影子》的组织方,谈及推动这样一场戏剧的初衷,戏剧协作者们说道。

2023 年 2 月,20 位职校生通过公开招募和邀请加入戏剧工作坊。他们之中的多数,此前都没有任何戏剧创作和表演经验。如何让大家愿意放下「戒备」,敞开自己,是摆在剧场协作者面前的第一个挑战。

前期的工作坊里,大家见面就是一起「玩」。一个很典型的游戏,是空间游走。每个数字代表一个指令,当剧场协作者加闵喊出数字,学生们需要随即做出相应的动作,「1」是和两个人组成一组,「2」是和另一位伙伴击掌,「3」是摆出一个动作 …… 游戏中,大家的特性会慢慢显现,对彼此的了解也在逐渐加深。

打开身体,感受呼吸,重要的声音和形体训练,通常也是通过游戏来进行的。

在「圆形剧场」,同学们会先在纸上写下几个与自己最近状态相关的关键词,再根据它们,即兴创作一段表演,没有台词,只有声音和动作。有时候,大家会两两配对,其中一个蒙住眼睛,另一位带着对方感受所在的空间,你摸到了什么?这和平常看到的空间有什么不一样吗?另一些时候,学生们会接到一些特别的任务,比如通过肢体动作,一起摆出一个「雕塑」,「雕塑」中需要有一对「关系」。

「学生们之间的信任是通过玩来建立的,在玩中学着表达,在玩中一起创作。」HOPE 学堂社工兼剧场协作者梓雪说。熟悉起来后,大家时常围坐在一块闲聊,有人念诗回忆旧时光,有人分享最近阅读的一本书,有人将酸涩的打工生活放入一个个吉他音符中。一次小组线上会议,借由一间属于自己的「房间」,他们还聊起了对阶层、城市居住空间和未来生活的想象。

剧场协作者真丽慢慢觉得,「影子」并不只是为了表演,更是支持大家坦率表达自我、互相倾听,进而找回对构建安全互信关系可能性的信心。

培润就通过工作坊挖出了很多「很痛」的事情。小学时,前桌的同学会把偷来的钱扔到他桌子下面,老师叫他出去,他感到不知所措。上了初中,他当了副班长,但每次都管不好班级纪律,每次轮到他坐班,都会被巡查的同学叫出去签字,再到后来,其他坐班的同学也开始签他的名字。班主任问他,你这个副班长怎么当的,他没有辩解。那时候,培润成天睡觉,过了两年没有什么记忆的日子。

有一次,培润在工作坊中爆发出了很强烈的情绪,那种爆发是「控制不住的、即时的崩溃」,「因为小时候的情绪是被打断、被禁止的,会想那时候为什么没人站出来。」那个当下,大家暂停了手中的流程,纷纷来给他鼓励。工作坊结束后,加闵专门找到培润,告诉他如果需要有人来帮忙处理这些情绪,他随时可以找到他们。

培润喜欢工作坊这种开放、包容的氛围,在这里,很多难以启齿的话语能够自由讲述,即使略显怪异的表演也能被认真观看。

正式演出前,学生们经过了 5 天的封闭式集训。加闵最初只给了学生们一份剧本大纲,里面有一些关键词和主题,短短几天内,一点一点地,学生们用自己的经历、感受和想象,将它慢慢填充丰满。

一些时候,加闵会引导他们回到具体的场景 —— 想象自己是一滴水,蒸发变成云,飞到山峰上变成冰,然后融化在河里;想象自己在河里看到的东西;想象自己过去印象深刻的「点」…… 那次,沐鑫在纸上画下了一堆点,像尘埃,也像星星,写下「我没有过去,你看到的我就是由过去的我拼凑的」。

它就这样成为了沐鑫的一段台词。在剧场,学生们只管说,自有协作者在他们身后留心记录,即使是无心说出的话语,也会被耐心地收集起来。

「我们想创造一个舞台,有一个自由发挥的空间,每个人做什么都可以,而不是随便打上一个标签,来呈现同学们对未来的思考。」加闵说。

在戏剧中,学生们回过头寻找着那些组成他们当下的碎片。

芙希染着一头亮丽的酒红色长直发,在人群中显得醒目。6 月从中专毕业后,她即将入读大专,学工艺美术方向的视觉传达专业。

集训时,加闵很快就发现了芙希的特性:安静,喜欢画画。他提议芙希,可以在演出中展现自己最真实的这一面。于是,在正式演出的大多数时间里,芙希都默默坐在剧场的一个角落,完成一幅完整的画作。《影子》今年一共公演了 7 场,她就画出了 7 幅完全不同的画。

芙希在演出中作画。

对画画的兴趣,可以追溯到上幼儿园,第一次拿起画笔时。直到现在,一到周末或寒暑假,芙希就会自己端上画板跑去画室,一坐就是一整天。父母告诉她,不一定要学好语数英,可以往自己感兴趣的方向发展。中考后,她自己决定了要上哪所学校、读哪个专业。

最后一场《影子》现场,芙希用明丽的水墨色彩,在纸上勾勒出抽象的线条和色块。看起来,像天空、远山和绿树,又或许只是她那刻的心情。关于画作背后指向的内容,她并不想给出太多自己的解释。「我希望自己的画是不被定义的。大家能带着自己的眼睛来欣赏它,」她顿了顿说,「就像我也希望大家能够带着这样的眼光来看待我们这群职校生一样。」

演出开场,每个学生会悉数从架子上取下一只白色面具,戴上它完成几乎全程的演出。加闵解释,戴面具是一种表演方式,让演员在不同状态和情境中切换,也可以帮助到表达,帮助大家更快进入剧中的那个自己。以宋说,面具也是她的保护罩,「戴上面具之后可以『不要脸』,可以讲出一些我平时不敢讲的话」。

演出开场,每个学生会悉数从架子上取下一只

白色面具,戴上它完成几乎全程的演出。

和芙希一样,以宋也是今年加入的新成员。和她聊起天来,会很自然地被她身上永远充沛的能量所感染。在《影子》里,她却选择扮演了一个「凶神恶煞」的老师角色,翘着二郎腿,指着学生的鼻子破口大骂。

以宋早熟,小学时,她总觉得自己和身边同学不一样,不愿意把时间浪费在「无聊重复」的作业上。但这种「特立独行」并没有得到老师的允许。小学二年级,班主任当着全班同学的面骂她:「一个女孩子家家,怎么这么不要脸,平时跟着男生也就算了,连作业也不做。」这句话在她的脑海中循环播放,难以抹去。这一次,她选择把它放入了自己的台词中。

回忆起这段经历,以宋觉得,自己的人生轨迹更像有迹可循。天性自由的她说,自己或许并不适合传统唯成绩论的高中应试教育。在职校,她反而找到了自己的位置。

今年是《影子》招募职校生演员的第 3 年,但加闵并不觉得得心应手。相反,他感觉到了更多压力。越来越多学生即将离开校园,走向社会。当现实问题不断迫近,有关职校生出路的探讨越来越是在一种不确定中推进。

演出中,阿成站在流水线旁重复着机械的动作,直到动作因为速度过快而变形。再来几次,再次变形。最后,他呈「大」字状平躺在了一张椅子上。

阿成站在流水线旁重复着机械的动作,

最后,他呈「大」字状平躺在一张椅子上。

阿成今年 22 岁,潮汕人,刚从广州某大专毕业。高考结束后,他开始在各地打工,从东莞到深圳、广州,他在餐厅当过服务员,进过厂,也干过 17 块钱一小时的日结工。「按照市场周期,早出来就早挣钱,越晚出来工价就越低」,在《影子》里,他模仿着招工时的中介说。

待得最久的,是在东莞的一家玩具厂。每天从早上 8 点干到晚上 10 点,将三四千个玩具铲到流水线上的固定机位。机器从上面落下,在玩具上印一个图案,等玩具往前移动,再把下一个玩具放到流水线上,「你们知道一张电话卡能卖多少钱吗?大概就是你们在一线城市做 12 小时工的工钱。」阿成说。

无聊,很无聊,这是他对于过往各种打工经历的总结。没有公司会让一个专科生真正学到什么东西,只会让做一些很基础的体力活。这一过程中,他也看到劳动如何将人异化。

「工作、透支、体力,下班、打卡、集合、散队、沉默、抱怨、交流、无交流,打卡、惩罚,下班、无聊、空虚、荒漠、荒芜。」演出中,他一字一顿,念出了这些组成了自己日常的关键词。「在噪音面前,我们都很沉默。我们的声音都很沉默。」

阿成表演自己打工的经历,他将口袋中的

碎纸随手抛出,喊出「东莞赚钱花东莞花,

一分别想带回家」。

对此,以宋也有着同样的感触。在学校要求的 6 个月实习里,她去了一家美妆网店当客服,坐在 20 台电脑一字排开的合作基地里回单,平均一天,要回复 800 个客人,遇上直播「爆单」,会涨到 1300 个。上厕所要跑着去,吃饭也得坐在电脑前。这段实习结束后,唯一的收获,是「打字速度得到了锻炼。」

职校似乎天然地和流水线绑定在一起。入读职校后,学什么专业,成了更不重要、也无人关心的选择。2021 年 4 月,《教育家》杂志刊发的《中国职业教育发展大型问卷调查报告》显示,七成以上学生认为当前职业教育发展面临的最大困难是社会认可度。

在长辈「上专科就读个技术性强」的建议下,原本读文科的阿成选择了计算机网络专业,3 年过去,他说自己「现在连根双路线都接不起来」。2020 年,HOPE 学堂社工子津在江西一所职业学校调研,发现在课堂上,老师会有意无意地告诉学生不要对自己有太高期待。社会观念中的敌意,渗透在职校生生活的方方面面,影响着学生对自我的定位和认知。

《影子》里,旺才拿起了一颗外六角螺丝钉。他说,每一颗螺丝钉被生产出来都被赋予了意义。在机械里,它被称之为零件,发挥着重要作用,但有时候,它也可以被称之为垃圾。和用途更广的自攻螺丝钉不同,外六角螺丝钉需要与之相匹配的螺孔,才可以起到紧固机械的作用。有人把上职校,比作成为一颗外六角螺丝钉。

「你认为自己适合职校吗?你愿意成为一颗螺丝钉吗?」他向所有人发问。

旺才拿起一颗外六角螺丝钉,

向所有人发问:「你认为自己适合职校吗?你愿意

成为一颗螺丝钉吗?」

在职校生中,羽茏飞是对学历比较看重的一位。找工作的过程中,因为职校生的身份,给他留下了一些倍感挫败的经历。

茏飞是个面善的男孩,身型高大,微胖,戴了副黑框眼镜。中专到大专,他学了 6 年的电子信息专业,父母最初替他选择这个专业,是希望对他的就业有所帮助,但茏飞更感兴趣的是社会公益,他想要成为志愿组织中的一名工作人员。

在《影子》里,茏飞穿着志愿者的黄色小马甲,表演自己做志愿者时的场景。重复的话语,重复的动作,但他助人的热情并未被消磨。一次,为了参加校外的志愿者活动,他提前一个晚上就出发,在公园睡了一夜,第二天工作了 12 个小时。「我知道很多人会觉得我这样不值,也很傻,他们不知道的是,这份工作给我带来了从未有过的价值感和成就感。」

然而在《影子》结束一周后,茏飞突然被通知,他被一家公益机构强制解除了为期 3 个月的实习协议。父母劝他现实点,建议他一边备考「专升本」的考试,一边从车间开始做起。

剧场的聚光灯暗下来后,他们大概最先感知到「现实」的冷峻。「但我不服气,也不甘心」,茏飞说。

面对愈发逼近的现实压力,戏剧还能做一些什么?这也今年《影子》戏剧协作者一直在思考的问题。

在梓雪看来,戏剧或许很难直接地改变职校生们的生活,它能够做的,是撕开一道口子,让社会有机会听见这一群体真实的声音。这种听见,不是让大家对职校生形成一种从不好到特别好、从一个极端到另一个极端的印象,而是看见丰富、具体的个体,也看见他们背后结构性的困境。

并非所有学生都是因为成绩差才来到职校。梓雪在学堂里接触了大量职校生后发现,家庭经济情况、户籍限制、校园霸凌和家庭暴力都有可能成为学生选择职校背后的原因。

初中时,以宋是班里的前几名。然而在当地并不拔尖的初中普通班,通常只有 10 个人能够进入到普通高中就读。以宋最终的中考成绩超过普高线 20 分,一边是无法进入好的普高,另一边,如果要以每年七万元的学费入读民办高中,又是不小的负担。

以宋曾经的选择,代表了广州很大一部分学生的现实境况。私立学校普遍学费高昂,家庭并不宽裕的学生会因此止步。但从 2012 年起,广州公办中职对在校农村户口和家庭经济困难等四类学生免除学费,即使有学生考到了相应的分数,也会倾向于选择免学费的职校。

也有些学生跟随着父母始终处于「流动」的状态,因为户籍的限制无法就近入学,或需要比本地学生更高的分数才能入读普通高中。旺才就是其中一员。5 岁前,他跟随父母在广州生活,后被送回江西老家上学。中考一结束,他回到广州,读了职业学校,理由之一是想回到父母身边,结束留守儿童的生活。

相比上述外在的限制,在青少年的成长中,校园霸凌和家庭暴力的影响更难以言明。梓雪觉得,很多学生的「成绩差」只是表象,背后是不适合应试教育的受教方式,或者人际方面的困难。

一项针对中职生心理健康的调查报告指出,中职学生心理健康问题检出率为 64.22%,高于全国平均水平。「15 至 18 岁是一个人建立自我认同非常重要的时期。上高中的学生是沿着社会主流、社会的祝福往前走,他们满怀对未来的憧憬和信心。与之相比,职校生在前进的道路上确实是不被祝福或少被祝福的。」HOPE 学堂负责人梁自存分析道。

在《影子》的中场,旺才向观众发起了一个

心理健康知识竞赛的互动游戏。

理解是破除偏见的开始,这也是这场戏剧创作的出发点。梁自存认为,只有理解职校生的成长脉络和处境,才有可能打破社会的偏见,而只有打破偏见,包容才会出现,支持也才会发生。

在成绩的评价维度之外,他也希望让大家看到,这些学生和我们一样,有各自的兴趣和特长,对未来怀有丰富的想象和憧憬。

「拥啊拥,拥金公 …… 阿舍读书赴科期,科期科期科,阿舍读书中探花,去时书僮担行李,来时高灯共彩旗。」

演出的另一个场景里,阿成唱起了一首潮汕童谣。随后,他被众人高高抬起,成了一位「发号施令的大将军」,指挥一下,一行「新时代的市场夜行军」一齐奔向了市场。「是番茄就得炒鸡蛋,是土豆就得成薯条,是韭菜就得被收割,是棉签就得捅喉咙。」大家齐声喊起口号。

阿成被众人高高抬起,

扮演「蔬果夜行军」的大将军。

啪。突然间,他从最高处被丢下,舞台上很快只剩下他一个人。歌声停止,梦醒了。

「但番茄当然不只能炒鸡蛋,土豆也可以做成土豆泥。我觉得人和蔬果一样,本应有更加多元的选择。当你挤不进去一个东西时,为什么不能想想,是否还有其他可以选择的路?」阿成在采访中表示。

一次演后交流中,一位观众发言道,在大家的表演中,她看到相比于普通高中升学的压力,职校普遍给予了学生更多自我探索的机会,有人荒废,但也有人抓住时机,积极求索。

以宋曾参加过一次面向全市高中组的模拟联合国活动选拔,和她同组的,有来自普高的同龄人。当大家介绍完过往的经历,她发现,自己不仅有着相比其他人更匹配的实践经历,还曾在更多比赛中崭露头角。最终,她获得了一个「没敢想的席位」。

演出舞台上,射光从地面斜斜地打在学生们身上,在幕布上形成了一道道影子。影子形状各异,随学生的肢体动作不断变化。它们就像学生过往经历留在身体中的形状,是每个人的另一面,既属于自己,又不完全代表自己。

在创作、表演的过程中,他们也在学着接纳自我,拥抱自己的「影子」。

演员在幕布上投下一道道影子。

对老师发飙时的「台词」滚瓜烂熟到每场演出都能临场发挥有所不同的以宋,在嬉戏怒骂间消解着那些曾经被贴在她身上的标签和评价。演出中的某一段,她需要做的是放声大笑。以宋原本不敢笑得太大声,怕吓到现场的爸爸妈妈,但最后,她决定完全释放自己。戏剧成为她转化痛苦的一种方式,她变得不再惧怕。

茏飞已经很快整理好心情,开始投递简历。演出结束后,他更加坚定了自己的选择:「这一路上,我收到来自不同人的不同声音,但最后,我的想法又是什么呢?做我自己想做的事情,即使这比较困难。学历它不是一切,大专并不丢人,没事的,肯努力,付出就行」。

肯定自己的情绪、承认自己的价值,也是这场戏剧带给更多人的东西。演出的最后一幕,面对旺才的 DV 镜头,大家一个接一个,第一次毫不遮掩地喊出了心中所想。

「我想要很多钱,想要去看世界。」爱画画的芙希说。

「我想当一名小丑,因为我觉得那会是一件很有趣的事情。」喜欢带给人快乐的以宋说。

「我想做一个合作社,大家互帮互助。我想要有一块自留地,足够吃喝,做什么都行。失败、创伤、退缩、回避、静坐、自省、劳动、爬行。」想要和更多人产生连接的培润说。

学生们面对着演员旺才的 DV,

一人一句讲出自己未来想要成为怎样的人。

而看见是相互的。看见自己的同时,他们也看见了更多其他人。

在成长过程中,培润觉得,自己永远是格格不入的那个。他爱看书、爱思考,但让他沮丧的是,身边一直没有同龄人能和自己探讨相关的话题。

3 年前刚上大专,同学们在排队军训晒太阳,他自己带了一些书看,看完了就跑了。辅导员把他抓到学院的办公室,问他,「你怎么逃军训?你知道军训意义是什么吗?」培润笑了笑,回应道,「军训除了表演给领导看和让人听话,我不知道有任何意义。」上了大学没人教,他就自己跑图书馆看书,关于社会学、哲学思想、传播学,还有精神分析。

剧场结束后,培润加入了一家服务流动儿童的非营利组织。谈及背后的原因,他说,作为一个流动儿童,自己能够更好地融入孩子们的生活,而学着与儿童相处,对他而言也是一个互相疗愈的过程。入职到现在一个多月,他已经和孩子们打成了一片,他会带他们放电影、玩乐高游戏,孩子们也会将自己的零食分享给他。

准备排演的几个月里,性格安静的沐鑫不知不觉养成了写作的习惯。一天,在广州集训时,看到楼下的工人在中午烈日下工作,他写下自己的感受:「地上的阴影是你们的汗水吗,希望,我能变成一朵很大的白云,上帝的阴影照不到工地的工人。我想,如果我是自由的,请让我照顾他们。」

应采访对象要求,文中学生均为化名