矿工、厂妹、外卖骑手,写出了你不知道的中国

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:虎嗅APP

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:矿工, 打工人, 文学, 生活, 诗歌, 工厂, 深圳

涉及行业:服务业, 制造业, 外卖

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 广东省

相关议题:人口移动/流动

- 1984年,深圳的工厂拔地而起,吸引了大量外来务工者,他们在车间流水线上辛勤工作。

- 打工文学在这个时代兴起,给打工者带来了温暖和慰藉,他们发现自己的生活也可以成为文学作品。

- 许多打工作家或诗人的命运得到了改变,有的成为编辑、副主编,有的获得文学奖项。

- 打工者的阅读需求促使了打工杂志的兴起,如《佛山文艺》、《大鹏湾》等。

- 一些打工者将自己的血泪写成诗篇,但并不是所有人都能像那些作家一样幸运,他们面临着更多的困难和挑战。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

本文来自微信公众号:宅总有理 (ID:zmrben115),作者:宅少,原文标题:《矿工、厂妹、外卖骑手,他们用血和泪,写出了你不知道的中国》,题图来自:视觉中国

“我咽下这工业的废水,

失业的订单,

那些低于机台的青春,

早早夭亡…”

——打工诗人·许立志(逝于2014年9月30日)

代表作品:《杀死单于》

一

1984年,老人去深圳走了一圈。

回广州后,老人肯定了深圳的发展经验。许多人因此看到机会。王石跑去搞了个展销中心,李经纬推出健力宝,柳传志在传达室里成立计算机公司……许多抓住时运的人,成了日后大佬。

那时节,深圳大地上,无数的工厂拔地而起。与此同时,南方新鲜的空气吹拂到一些落后的边缘地带。那里的人听说南边可以挣钱,纷纷背井离乡,扛起行李涌向深圳。他们不像前面几位,有关系、有资源、有知识。也没办法扛着巨大风险创业。这些外来务工者,大部分时间被钉在了车间流水线上。

1984年,也是文学的年份。路遥在写他的《平凡的世界》,阿城在写《棋王》,莫言写《红高粱》张承志写《北方的河》……许多后来名利双收的作家,都是从这一年起步的。而远在南方,1984年的《特区文学》发了一个短篇,叫《深夜,海边有一个人》,写的是农民工青年进城后的挣扎。

此文作者叫林坚。后来,人们把这个短篇,视为中国“打工文学”开山之作。

三年后,高中毕业的张伟明放弃铁饭碗,进数家工厂打工。这个文学青年,想亲身体验一下打工者的“疾苦”。在厂里,他一天工作十八个小时,凌晨才能回宿舍。1988年,他回老家,写出《我们INT》,发表在著名打工文学刊物《大鹏湾》创刊号上。INT是港资厂检验用语,意为“接触不良”。

两年后,只有初中文化拉过煤、搬过钢、做过木匠的周崇贤,也南下进厂。1991年,他将5年间吃过的苦,写成一篇《打工妹咏叹调》,发在《佛山文艺》上。同年,安子的纪实作品《青春驿站——深圳打工妹写真》在《深圳特区报》连载,文中记录了包括她在内的16位打工女性的故事。

当时,南方工厂里数以万计的打工者过着机器人一样的生活。远离乡村,难以融入都市,情感得不到慰藉。他们吃了很多肉体、精神上的苦。单调的生活中,上面这些纪实或虚构,在无数夜晚,温暖了他们的心。他们发现,原来自己的生活也能变成文学作品,原来书中人的那些困惑、挣扎和迷惘,和自己一样。

如此庞大的打工群体,构成了一个时代独特的读者群。

在那些没有抖音、快手,没有智能手机的夜晚,无数打工仔捧起了杂志。《佛山文艺》鼎盛时期,可以卖到60万份。此外,《大鹏湾》《打工族》《打工知音》《飞霞》《西江月》《南飞燕》等刊物备受打工人追捧。影响力巨大的《大鹏湾》,一期能卖出15万册。很多打工仔求助无门时,都会打电话去编辑部。连《特区文学》《宝安日报》也成为打工文学阵地。

90年代的《佛山文艺》,能卖60万份

有了土壤,自然会开花结果。

初中毕业的王十月来到广东后,搬砖、刷盘子、印刷工,都干过。他从小热爱阅读。投稿给《大鹏湾》杂志后,顺利进入杂志社,成了一名编辑。杂志停刊后,他坚持写作,一路从地方杂志,写到了《人民文学》。2010年,王十月的《国家订单》获得第五届鲁迅文学奖。

四川南充卫校毕业的郑小琼,本想做一名医务工作者。为挣学费,她南下进厂。在流水线上变成了“编号245”。阅读许多打工杂志后,郑小琼受到启发,把打工感受写成了诗。2009年,《星星》《诗刊》发表她的作品。

高中毕业的柳冬妩到东莞打工后,两年内写了上百首打工题材诗歌,组诗《我在广东打工》在《诗刊》发表。后来,他出了一本关于“打工诗歌”的专著。2013年,一首《纸上还乡》登上国际诗坛,诗集《纸上还乡》拿下国际华文诗歌奖。它的作者,居然是深圳出租屋综管站的临时工,郭金牛。

在当年,那些打工作家或诗人,或多或少,命运得到了改变。

2003年,周崇贤成为第一个进入中国作协的打工文学作家,做了《南海日报》的编辑。张伟明被宝安区文化局破格任命为《大鹏湾》的副主编。安子在深圳创办了家政公司,后来还上了央视专题片。郑小琼和王十月,一个做了《作品》杂志社的副社长,一个做了杂志的副主编。

多年以后,在这片土地上,依然有许多打工者,像他们一样书写人生。

可其中一些把血和泪写成诗篇的人,就没他们那样幸运了。

二

《深夜,海边有一个人》发表第二年,远在湖北襄阳打火村,12岁的范菊人读完琼瑶小说,自作主张改名为“范雨素”。家里五个孩子,她最小。

她两个姐姐,一个烧坏脑子,一个小儿麻痹症。家里不富裕,多数时候只能吃红薯。大哥高考失败后,一心想当作家,买了许多书,范雨素跟着看。书一度成为她童年回避现实贫瘠的港湾。书里的世界,令人向往。

她看言情小说、冒险小说,在里面学勇气、学爱,读人情世故。12岁那年,和嫂子吵架,被哥哥打,她一气之下去火车站,逃票去了柳州。在异乡,她洗碗、端盘子、睡车站,遇到三教九流的人。怕了,只好回家。

乡里对外逃的女人冷眼多,视为私奔。小哥哥帮她联系一所小学,当民办教师。枯燥的乡村生活,书依然是慰藉。教完早课,她读《陶渊明集》和哲学入门书。从书里,她知道更大的世界。家里介绍对象,她没看上。范雨素想离开这个封闭之所。自考大学,语文过了线,数学、英语一塌糊涂。

她还是要走。不想一辈子留在这里。

1994年,她辞去工作,独自前往北京。洗碗、端盘子,干最低端的活。早上4点醒,夜里11点睡。她向往爱情,被《平凡的世界》里的孙少平感动。看中一个东北男人,以为能一起打拼。婚后,丈夫找小姐,挥霍无度,还家暴。遭受剧烈痛苦后,范雨素离婚。回乡,又遭到冷眼。

她不甘心。带着两个孩子回了北京。

那是范雨素一生中最难的日子。在北京地下室里,她用辣椒拌面吃。她摆地摊卖旧书,倒卖旧家具,天天担心房租上涨。为了生活,她去过相亲市场。因为农村出身,又有两个孩子,别人都懒得看她一眼。

后来,她做育儿嫂。烧菜技术并不好。因为能读书,懂一些早教方法,得到雇主青睐。做育儿嫂时,范雨素看到了另一种她曾难以想象的生活。有的雇主房子1000平米,12个卫生间。有的2000年就背着七八万的包。而她自己在北京皮村的家,所有家具是300块钱从旧货市场上买来的。

这是两个完全不同的世界。

这期间,她被粗鲁对待过,被雇主殴打。去雇主亲戚家吃饭,人家递给她一双一次性筷子。她看到过其他保姆被欺凌、侮辱。

漂泊、困苦中,只有阅读能安慰她。狭窄的出租屋里,三个书柜里都是书。

2014年,聚集了无数外乡打工人的皮村成立文学小组。得知此事,范雨素每周都去听课。小组志愿者老师是北大的,给他们讲《人生》《变形记》。范雨素开始尝试着写东西。写的第一篇叫《我的一天》。里面记录了她做一个育儿嫂兼两个孩子母亲的艰难生活。还写了她哥哥追寻文学梦不成的故事。这篇《农民大哥》发表在一个非虚构公号上,赚了2000元稿费。

后来,80多岁老母亲打电话抱怨征地的事,因不同意补贴金额,母亲跟去维权,发生冲突,胳膊被拉脱臼了。范雨素听了,觉得母亲一生好苦。花五个小时写了篇《农民母亲》。拿给编辑,编辑让她加点自己的故事。

2017年4月,稿子发表,改名《我叫范雨素》。

范雨素没想到文章会引起巨大关注。本来就没抱什么期望。怕看的人太少,还请工友转发了一下。结果阅读冲到了几百万。随后,读者和媒体一波又一波找上范雨素。甚至有出版商带着合同找上门来。范雨素没见过这阵势,她告诉大家,自己去深山古庙躲清净去了,然后关掉了卡顿的手机。

其实她哪儿也没去,只是躲在家里。对于外界的追捧也好,质疑也罢,她都懒得去管。面对媒体的追逐和知识分子的言说,她都采取回避。她并没有把这次关注当成改变现实的跳板。有育儿平台请她写稿,她没接,电视台请她做讲座,她也不去。签下出书合约后,范雨素开始写酝酿已久的小说。

她不想写讨好别人的东西。为了写作,她辞掉育儿嫂工作,靠打零工维持生计。工作半天,写作半天。写不出来,就硬凑十页,或者喝点酒找灵感。手稿拿给编辑后,出版社的人傻了。对方以为她要写类似《我是范雨素》那样的非虚构,结果她写了一本天马行空的小说,奇幻无比。

编辑建议她改成非虚构,不然市场不买账。

范雨素拒绝了。出书的事,没了下文。

她并不在乎爆款文带来的流量。她只是想按照自己的方式,完成一部作品。写出来就好。这部名叫《久别重逢》充满奇思的小说,几年后才得以出版。没太大热度。而范雨素依然住在皮村,过着普通人的生活。

她没进入什么文化单位,也没有获什么文学奖,只是安静地和书写待在一起。

三

范雨素不光写小说,她也写诗。诗歌是很多打工文学作者青睐的体裁,它不用占太多时间,足够精炼,能捕捉生活细节,又能表达充沛的情感。

2017年,皮村打工春晚,范雨素提交的诗很长,且散文化。诗歌朗诵版块的把关人跟她沟通很久,才缩短篇幅。把关人对她的印象,是性格倔强。

那个男人叫陈年喜。江湖人称“炸裂诗人”。

陈年喜生于陕西商洛丹凤县金湾村,一个离县城100公里的乡村,山路崎岖,土地贫瘠。读书要去县城,每星期10元钱饭票,县上教学水平也不高。高中毕业后,陈年喜辍学。那是1988年,受诗歌热影响,他想做诗人。

家里没有文艺基因。他的木匠父亲会唱点戏。回到地里,干完农活,有大把闲暇时光,陈年喜就读诗、写诗。1992年,他在《陕西日报》发表《四月》和《商州》两首诗。此后几年,陆陆续续写了几百首。手边稍微有点钱,就去县城买书。他读到了陈平原、爱伦·坡、里尔克,以及各种诗刊。

然而,诗歌并不能改变命运。90年代,陈年喜曾在一些诗歌比赛中获奖。有一次大赛,一等奖1000元,他最终没拿到奖金,只被编辑写信安慰说,全国诗人你可以排进前两百名。随着诗歌热退潮,时代转向,1997年,结婚后,陈年喜不得不放下诗的浪漫,面对生存的压力。

孩子出生后,急需用钱。2001年,同学托人来信,说西秦岭南坡的矿上缺一个车工。陈年喜离开土地,开始了矿工生涯。

那是一段四处辗转、充满风险的岁月。陕西、河南、新疆、青海……十年间,陈年喜流徙全国,钻了无数的矿洞,最深要深入到上千米的地下。他要把机器和炸药带入极窄的巷道,打眼、爆破。他对此很有天赋,总能花最少的炸药打出最好的巷洞。十年间,无数次与死神擦肩而过。

炮工本就是无比危险的工作。有老板为省钱,把数百米的起爆线缩短到50米。每次爆炸,就在身旁,震波会把人震得全身发麻。在黑暗、狭窄的巷道里,幽闭的恐怖会一直跟着你,人会缺氧。某些炎热地区,工作起来,人会热得发疯,每天要喝几大桶水。遇到狠的老板,工作强度难以忍受。他们会让两组炮工轮流作业,近一年时间,陈年喜没睡过一个整觉。

靠着老天爷眷顾和神迹般的直觉,陈年喜才活了那么久。作业时,他经常会因头顶掉下拳头大小的石块变得警觉,稍觉不对劲,拔腿就跑。等他跑出来,矿洞就塌了。他见到太多血肉模糊的惨烈,有人手指炸没了,有人肋骨压断了,有人被炸掉一条腿。有一年,他带着一个叫杨在的副手,吃睡在一起,感情非常好。临时有事离开几天,回来时,杨在没了。

处理残炮时,杨在被炸成了一团血雾。

陈年喜也出过事。有次在新疆,干了几个月,没拿到工资。他和工友判断矿里没东西。老板也知道,但投了钱,必须继续开采,直到找到接盘的人。这期间,陈年喜突然生病发烧。老板找来医生打针。两针下去,人就开始抽搐。

县城太远了,根本来不及。只好死马当活马医,又打激素。一共54针。陈年喜醒来时,床上的被子已经被他撕烂。

一年又一年,他目睹了太多伤残、死亡和社会的不公。

此外,矿山是一个与外部隔绝的世界,人的心灵遭受巨大寂寞。无法入睡时,陈年喜就读书。每次下山,第一件事就是买书。看完了,又托工友买。没东西读,就看墙上的报纸。读完正面,再用水淋湿揭下来读背面。

那些年月,时间被切得很碎,但现实和孤独逼迫他思考,想借诗歌抒怀。睡不着的时候,他在脑子里写诗。想家乡,想矿上的人,想那些伤残和死亡,把它们凝练成一个个句子。他随手写,写在炸药包装箱上、包挂面的纸上,路上实在找不到东西记,就把烟盒撕开,一字一句地写下来……

诗歌,成了他苦闷心灵的唯一出口。

四

2014年,陈年喜的生活,因诗歌发生了一些改变。

那年,秦晓宇编选《中国工人诗典》,无意中发现了他的博客。

2010年后,陈年喜开始用手机在博客上写诗自娱,只为在工作疲惫后给自己一点抚慰。在河南开矿期间,一天下班,他突然接到弟弟的电话,说母亲查出了食道癌,已是晚期。疲惫和痛苦中,陈年喜写出了一首《炸裂志》。

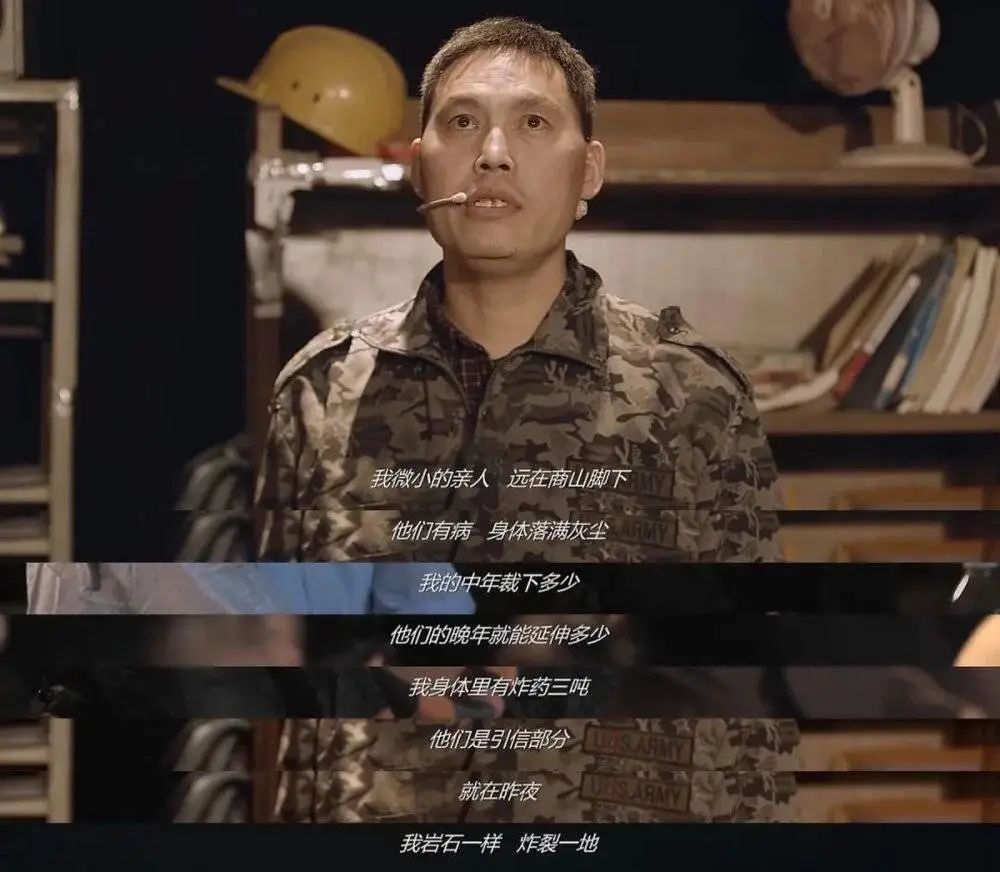

秦晓宇读到这首诗时,被其蕴藏的力量打动,第一时间联系他。希望把他的作品编入诗集,并把他列入纪录片《我的诗篇》的拍摄对象。

看到留言后,陈年喜以为是骗子,没答应。秦晓宇多次找他,五个月后,才搭上话。得知对方意图,陈年喜觉得没意思。秦晓宇穷追不舍,从县里找到村里,终于跟他通了电话。直到对方扛着摄像机来拍,不太会拒绝人的陈年喜才勉强答应。在秦反复劝说下,他才去皮村文学会,朗诵了代表作。

陈年喜和他的诗,出自《我的诗篇》

《我的诗篇》上映后,陈年喜受到关注。同时,生活又狠狠踹了他一脚。

不久,瘫痪多年的父亲离世。他本人因失聪、颈椎问题,不能再当矿工。这时候一档叫《诗歌之王》的真人秀找上门来。节目里,他和罗中旭搭档,一个写歌词,一个谱曲演唱,两人拿到了第三名。他对这些节目并没啥感觉。只是因为一首诗2000元的报酬。那次,他写了14首诗。

不能再下矿,陈年喜茫茫无头绪。做节目期间,他喜欢上摇滚乐。在微博上联系张楚。在张楚介绍下,他去皮村生活了一年,认识了皮村那些热爱文学的打工人们。皮村氛围很好,但他没有选择留下。

2017年,他经朋友介绍,去贵州一个景区做文案策划,年薪5万,管吃管住。他负责写公号推文和领导讲稿。比较无聊。闲下来,就去河边散步,酝酿诗句。原以为一切会就此安稳下来。2020年,多年下矿的后遗症浮出水面。他去医院做胸部CT,被确诊为尘肺。每个月需要3000元医药费。

由于常年爆破,他一只耳朵接近失聪,长时间佝偻作业也导致颈椎错位。

无奈中,陈年喜辞职。他想过接下来怎么赚钱。是去喀什捡玉石,还是去塔吉克斯坦干爆破。思来想去,最后回县城,安心写作。

他不但写诗,还写起了非虚构。写他听过、见过的来自中国民间的残酷人生。诗集一本接一本出版,非虚构也写得还算顺利。在尘肺病的消息传出后,许多读者支持他的作品。一年下来,能赚个几万块稿费。

不是什么大钱,只能说覆盖生活成本。陈年喜很节省。直到一次回乡,不停地咳嗽。医生问他咳嗽带不带金属声,如果有,可能是肿瘤。此后他再也不敢省拍CT的费用。在十多年的生死疲劳后,他的余生都将与病痛相处。

他的现实处境好像被诗歌改变了,但好像什么也没改变。

五

比起陈年喜,《我的诗篇》里唯一的女性,境况也没好到哪儿去。

邬霞生于四川省内江隆昌县潮水村。父亲当过兵。1989年,一封电报从深圳拍来,说深圳有很多工厂,有钱赚。迫于生计,邬霞的父母连夜坐火车去往南方。走的时候,两个女儿正在睡梦中。

邬霞不喜欢农村生活。童年梦想,是能成为城里人。有次去县城,看见一排排楼房。她发誓要好好读书。然而,父母走后,她成为留守儿童,整天瞎玩,无人引导。上初中,学校教育极差。英语听不懂,还有老师直接让学生自己看书。成绩越来越糟,她无心读书,选择辍学。

她看过电视剧《外来妹》,对打工生活排斥。但一个乡村家庭,没有门路、背景。除了去深圳,进厂,没别的选择。14岁那年,她靠假身份证进了制衣厂。那正是廉价劳动力泛滥的年月。国内外投资的人,把一个工人当十个用。邬霞每天要工作十几个小时,加班到深夜是常事。

在这里,时间换金钱,生命换效率。工人穿着同样的制服,不能说话,上厕所要打报告,甚至不允许坐。管理者手段粗暴,邬霞4年哭了200多次。每一次感到尊严被践踏后,邬霞敢怒不敢言,回到宿舍,有写小说的冲动。

她喜欢看言情小说。于是写了个“三角恋”的故事。

那时,她不想写自己的生活,想写她梦想的那些事。因为自己生活太苦、太压抑了。后来有篇报道,叫《打工妹痴迷言情小说,手写300万字》说的就是她。不过这些言情小说都不了了之。她第一次发表的是首随笔短诗。

2008年,在深圳《打工文学周刊》创刊号上,她发表了《吊带裙》。也正是这首诗歌,引起了秦晓宇的关注,最终将其列入《我的诗篇》拍摄对象。那首诗讲的是一个熨烫成衣女工的心境,是邬霞的直抒胸臆。

当初在工厂,绝望时,她差点跳楼。深更半夜,当所有人都睡了,她会在冲凉房里换上吊带裙。只有褪下那身呆板的工衣,穿着吊带裙,她才感觉到自己是一个活生生的人。邬霞身上一种对明亮生活的向往。诗歌《吊带裙》技巧并不复杂。是这份温热的向往打动了秦晓宇。

2014年,摄像机进入邬霞家中,跟拍她的生活。她父母、妹妹都被困在这种打工生活里。妹妹和她一样厌倦,渴望逃离工厂。以至于问姐姐,他们是来拯救我们的吗?随后,影片上映,引起关注,在上海电影节得奖。附近的邻居羡慕,说你们就要脱离苦海了。邬霞去上海,穿着70元买来的吊带裙,和剧组一起走了红地毯。影片参与者对她说,你很快可以找到新工作了!

后来,她还上了《鲁豫有约》,上了央视特别节目《工人诗篇》。邬霞以为自己的梦想近在眼前。至少可以得到一份体面的文字工作。

然而现实来得过于残酷了些。

逃离工厂是邬霞最大的心愿。为此,她想过各种办法。她买过《剪报致富秘籍》,屁钱没赚到。去应聘文员,人家让她看仓库。经人介绍去文化单位上班,结果是给人擦鞋。写作成为牵引她向上的绳索。她希望靠它爬出困境。

《我的诗篇》上映后,热度来了又散。邬霞并没有靠写作挣到什么钱,也没能靠它得到一份办公室的工作。她出了三本书,第一本没有公开发售。第二本是她的诗集,出版社说卖到5000册以上有版税,邬霞从来没拿到。后来,她写了一本非虚构。写的是工厂往事。依然卖不出去。

邬霞所在的工厂,和她的内心独白

邬霞没有再回工厂。她不想在那个环境里挣扎下去。工厂岁月给她留下了不少心理阴影。她父母在那里度过了半生幽暗的岁月,她和妹妹都怕回去。但现实情况变得糟糕。母亲苍老,父亲抑郁。她的婚姻也走向破灭。

27岁那年,她遇到前夫,一个承包工地的男人。邬霞以为值得托付,可以一起打拼,最后成为城市的一份子。结果前夫婚后打麻将,脾气暴躁,还隐瞒了家里的真实情况。婚姻生活变得不幸,最后丈夫出轨,当着人的面扇她耳光。忍无可忍之下,邬霞选择离婚。她成了单身母亲,带着两个孩子。

她想了很多办法挣钱。学过烤鱿鱼、铁板烧,搞直播唱歌,拉过群带货。今天听说可以去香港卖奶粉,明天听说可以拿信用卡倒钱。歪门邪道的事她接受不了。有人推荐她给老板写传记。还有人介绍她假结婚,帮人弄购房指标。她也和范雨素一样去过相亲市场,结果一个比她大很多的老头没看上她。

那期间,前夫染上吸毒,父亲重度抑郁,自杀未遂。疫情期间,房租从2000多上涨到3000多。但邬霞的写稿收入,每月才4000多。

打工文学早已不具备90年代那样的势头。文学本身也走向冷淡,成为边缘而小众的话题。想通过写字改变命运,近乎奇迹。当年在深圳月售几十万册的打工文学杂志,都一家接一家倒闭。没有人看,也就没人写了。

在这个时代,工人们不再需要杂志和文字来慰藉情感,看直播爽多了。

此外,工厂本身也在变少。产业结构的变化,打工人队伍也在转移。更多来自乡镇的人,进城跑起了外卖,送起了快递。邬霞知道,现在不流行工厂故事,有社会热度的,是外卖员写的书。旧一代打工文学,早已是往日云烟。

邬霞不再期望打工文学能给她带来什么实质性的生活境遇的改变。她开始看专业书,自考大专,上网课,常因不会做题焦虑。

她给女儿报过画画班、舞蹈班。希望她们长大后,能成为城里人。

六

邬霞说外卖员的书好卖一点,确实。

今年年初,外卖员王计兵出了首部诗集《赶时间的人》。因为“外卖员”这个职业,诗集受到不小关注。可见随着时代变迁,工厂已逐渐离开公众视线的焦点。互联网的兴旺,把打工文学主咖的咖位都占了。

王计兵初二就辍学了,被送到武校。王计兵跟不甘心,他爱读书,喜欢文学,自己跑去书摊买了初三到高三的语文课本。父亲给他零花钱,他都拿去淘书、买书。没钱,就站在书摊上看,舍不得走。没看完的书,回家自己编结局。他因此爱上写作。写了第一部小说,发表后,信心大增。

写得越多,越渴望做一名作家。但没想到,这为他带来了麻烦。因为写了本村人一些不好的事,有人去他父亲那里告状。为了体验主人公丧亲之痛,王计兵穿白衣在街上走,被视为疯子。父亲为此大发脾气。

一怒之下,父亲烧掉了他几十万字小说。

他本来想成为和余华一样的作家,这个梦很快就碎了。此后,他和陈年喜一样成家立业,陷入现实经济上的压力。婚后,他和妻子去新疆打工。四处辗转,最后落脚昆山,身上只有500元。没文凭,找不到工作。只能去工地路口摆地摊卖。回家路上,捡捡破烂,拿去换钱。

攒下3万块钱,王计兵开了一家租书店。结果无证经营,资产全被没收。那天的晚饭,是他捡废品换来的。因无力支付房租,一家人在河边搭了个20平米的船屋,一住就是三年。辛苦攒下钱后,开杂货铺。日子才慢慢好起来。

2015年,家里买房,月供三千。但为了给孩子最好的教育,开销越来越高。

2018年,留下妻子看店,王计兵送起了外卖。

他大部分时间都在路上。和当年那些工厂打工者一样,他写诗,也是为了抵御苦闷,发泄内心的情绪。送外卖时,他遭到过无理由的差评和冷眼,看到过许多不合理的社会现象和各式各样的人。写诗是他的精神出口,抚慰手段。

2022年,他的小诗《赶时间的人》被诗人陈朝华分享到微博,2000多万网友关注,10多万网友转发点赞。

不得不承认,“外卖员”的身份,让他受到了更多关注。他的许多作品,都是在送外卖的路上观察得来的灵感。这和范雨素一样,最早引起人们关注,是因为那个“育儿嫂”身份。与之相对的,真正关心、阅读这些诗句的人,大概率不再是外卖员、育儿嫂群体,而是有一定文学素养的读者。

这便是与当年红火一时的打工文学截然不同的地方。那时打工文学,是工厂里的人写,工厂里的人看。一起杂志卖几十万份,稀松平常。而现在,在阅读和文学都降温的时刻,创作者的“打工人身份”,似乎更接近于一个吸引热度的社会标签,成为媒体和知识分子的言说场。

想必王计兵也很清醒,无论他写再多诗,也是供不起孩子读国际学校的。

该送的外卖,还得继续送下去。

七

可惜,有些同样有表达欲的诗人,没能熬到被关注的那一天。

2014年9月30日,24岁的富士康普工许立志,离开城中村,来到AAA大厦17楼。下午两点,他出现在大厦17楼,走出电梯,左转,折返到另一头,他扶着窗框朝外看,看了足足五分钟。

随后,他纵身一跃,与世界告别。

许立志出生在农村,初中毕业后,因为数分之差,交不起借读费,去了镇上读中学。高考失利后,他南下进厂。成为富士康的普工前,他卡里只有99块钱。他开始上夜班,从夜里八点上到早上五点。机械、枯燥,精神干涸。唯一自得其乐的方式,就是写诗。打工之余,他写了193首诗。

他在民间刊物《打工诗人》上发表过诗作。参加过诗刊聚会。是90后打工诗人的代表。在诗歌朗诵会上,他念了顾城的诗《我是一个任性的孩子》。那时,富士康十三连跳震惊世界。他很快引起了大家的注意。

这里面也包括秦晓宇。在网上看到许立志的诗后,立马把他列做拍摄对象。没想到,许立志拒绝了。就在那年,许立志写下《杀死单于》,表达了对工厂生活的巨大憎恨。他想要逃离,想要离开车间流水线。

但他又不知道能去哪儿。

他给书城写自荐信,想更接近书本,可是失败了。他谈了一个女朋友,可是他没前途,女朋友出国了。长达半年时间,他飘飘荡荡,无所事事,跟家里人谎称在工厂,私下里却退出了诗社QQ群,不再跟任何诗友联系。随着时间的推移,他写的诗也越来越激愤、阴郁,满是沉痛。

想必许立志最后看明白了,就算写再多诗,也改变不了自身社会处境。

在他坠落十个小时后,他的微博定时发布四个字:新的一天。

那年10月,他的骨灰被撒入大海。

许立志的诗,出自《我的诗篇》

就在许立志跳楼5年后,《宝安日报》的副刊《打工文学周刊》出刊,刊头题字变成了“宝安文学”。创刊10年的《打工文学周刊》,就这样巧妙地避开了“打工”二字。回望80年代末,宝安曾是打工文学重要的发展源头,无数的打工人聚集于此,宝安一度被视为打工文学的大本营和策源地。

然而谁也没想到,多年后,“打工”似乎成为了一种“低级身份”的象征,似乎变得过于刺耳,容易让人想到它与“某某家”的区别。

于是,“为了适应时代发展”,特此更名。

这下好了,你看,咱们哪里有什么打工人?都是勤奋的劳动者兄弟罢了。哪有什么打工文学,都是光荣的劳动者文学。都是创作者嘛。

哪有什么打工不打工的?

就这很像你每次走过城市那些豪宅建筑工地,外面都挂着横幅,赞扬咱们农民工兄弟是城市发展的生力军,是铸造城市辉煌的光荣队伍。

表面上,这些口号告诉你他们和城市里每个人一样平等,是他们塑造了城市,他们和都市白领、公司老总一样都是为城市发展添砖加瓦的人,实际上……

不知道如果许立志还活着,又会写下怎样的诗。

会不会铺成一首可(chi)笑(ru)的诗。

本文部分参考资料:

[1]《打工文学:打捞一个时代沉积的历史》,羊城晚报

[2]《宝安:中国“打工文学”的策源地》,中国青年报

[3]《打工文学,一代深圳人的梦与歌 》,深圳客

[4]《打工人之死》,南方周末

[5]《陈年喜:夜路上的歌唱》,三联

[6]《陈年喜,在矿山与诗歌中漂泊》,三联

[7]《故事讲完了,女工和她消失的时代》,谷雨实验室

[8]《女工诗人邬霞:我要拼命写下去》,第一财经

[9]《范雨素的真实与不真实》,三联

[10]《范雨素:走下去 活下去》,南风窗

[11]《王计兵:一边赶时间,一边写诗》,南方周末

[12]《一位外卖员,十五万公里,四千多首诗》,同上

本文来自微信公众号:宅总有理 (ID:zmrben115),作者:宅少

本内容为作者独立观点,不代表虎嗅立场。未经允许不得转载,授权事宜请联系[email protected]

如对本稿件有异议或投诉,请联系[email protected]

End