打工30年:他攒下150万张照片

来源网站:www.sohu.com

作者:红星新闻

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:打工人, 东莞, 广东, 照片, 工厂, 工业区

涉及行业:

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 广东省

相关议题:就业, 招聘, 私人职业介绍所/劳务中介

- 打工人进城求职过程中,常常面临交通拥挤、被骗取钱财、身份证被扣押等风险,缺乏有效的权益保障。

- 求职难度大,部分工厂招聘存在性别、经验等限制,许多打工者被中介或假招聘收取费用,权益易受侵害。

- 工厂生产节奏极快,工人需全神贯注以获得更多报酬,工作环境对个人时间和身体造成极大压力。

- 打工人居住条件有限,宿舍空间狭小,生活物品密集堆放,生活质量难以保障。

- 不同代际的打工人对生活意义和理想的理解存在差异,老一代更强调责任与付出,年轻一代则更关注个人生活和自我实现。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

东南西北中,发财到广东。

这是上世纪八九十年代流行的顺口溜,也让广东成为千千万万打工人希望实现发财梦想的地方。

1995年,22岁的占有兵连怎么乘车都弄不明白,也和其他工友一起,懵懵懂懂,却义无反顾地踏上了前往东莞的列车。

他在广东,一待就是30年。

在这期间,高中文化的占有兵,用150多万张照片和6吨打工相关实物,记录了“中国制造”背后勤劳坚韧的打工人。

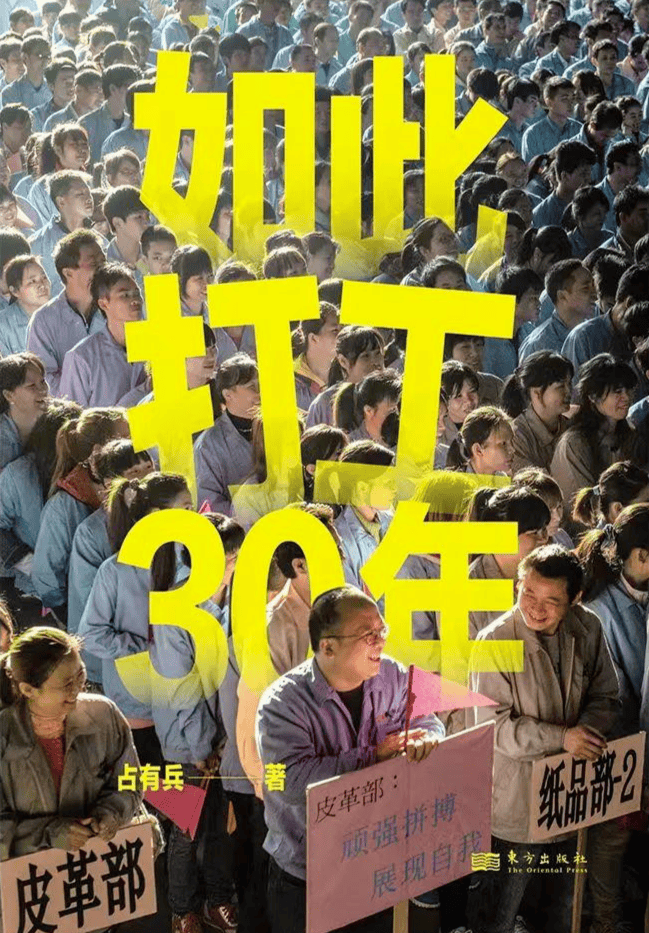

这些关于打工的故事,被他整理在了《如此打工30年》中,于近期出版。这本书是占有兵的故事,得以让我们窥见在过去三十年里,鲜活而多面的打工生态。

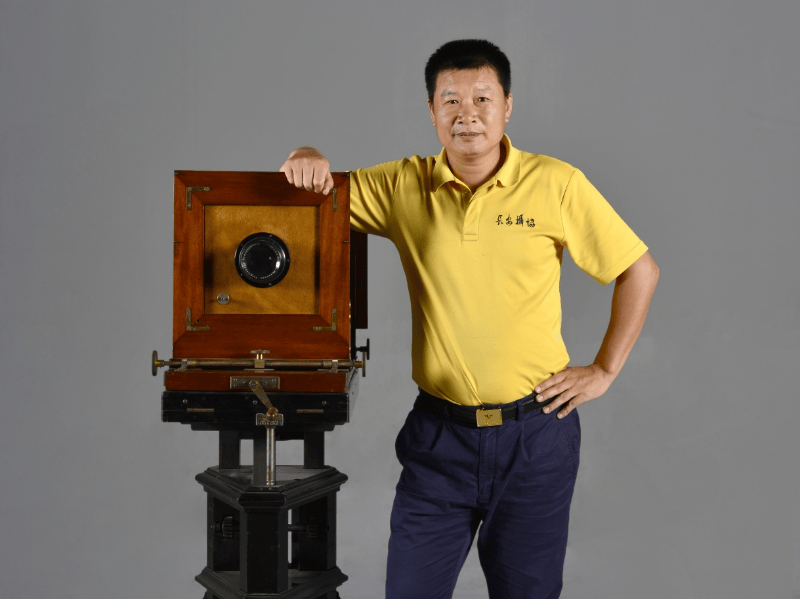

占有兵

壹

占有兵镜头下的打工人,大多是拥挤的、疲惫的和充满野生感的。

打工之路难走。1995年,从占有兵的老家湖北到广东,需要转6次车。

那年是他第一次出远门,揣着500块钱,挤上南下的火车。车厢被人群塞得密不透风,没有座位,他硬生生站了近20个小时。

一路上只吃了一个苹果,一口水没喝。

2013年春运,广东东莞,长安汽车站出发厅内挤得动弹不得

那时候,从村子去大城市打工,“拥挤”只是最平常之事。

客车司机为了多拉人,长途卧车会在过道也铺上木板,睡在上面的人票价一分不少。

2013年春运期间,一位打工者因排队太久晕倒

更要提防的,是小偷和“卖猪仔”。

占有兵的老乡龚姐,乘车去县城时特意把攒下的200元分成三份:裤腰里藏一份,袜子里藏一份,胸罩里还藏着三张十元。

可到县城才发现:胸罩里的钱早不翼而飞。

所谓“卖猪仔”,说的不是猪,而是“挨宰”的乘客:司机先收车费,再把车开到荒郊野外,逼你交额外的过路费,一路上甚至可能会让你交好几次。或是路上被逼着去吃“指定餐”,15块钱一顿,彪形大汉守着车,不吃就不让上车。

占有兵保存的部分车票

第一次进城的占有兵,就曾稀里糊涂地被“卖”了两次。但那时,他更多是兴奋。他对什么都好奇,早前在深圳打工的妹妹,曾在信里描绘过这座城市:

“这里处处工厂,电线杆上都贴着招工广告,厂房一幢接着一幢,每天晚上12点工业区还灯火通明。工厂旁边什么都有,大排档、杂货店、快餐店、小食堂、书店,随处可见。”

但妹妹没有告诉他的是,工厂多,找不到工作的工人更多。

2010年8月28日,广东东莞,找工作的人正在查看人才市场的招工海报

车站外的墙上、路边的电线杆、公交站台,全是招工广告。许多打工人看着这些信息,以为高薪触手可得。但实际上信息真假难辨,“骗子比工厂的人事专员更加努力”。

现在看来,这些骗子的套路并不复杂。无非是假借招聘名义,收“考试费”“材料费”,扣身份证。

对急需工作的人来说,只能交钱求一个机会。中间或许会有疑惑,但因为已经拿不回投入的钱,只能怀抱着侥幸心理缴纳更多的钱……

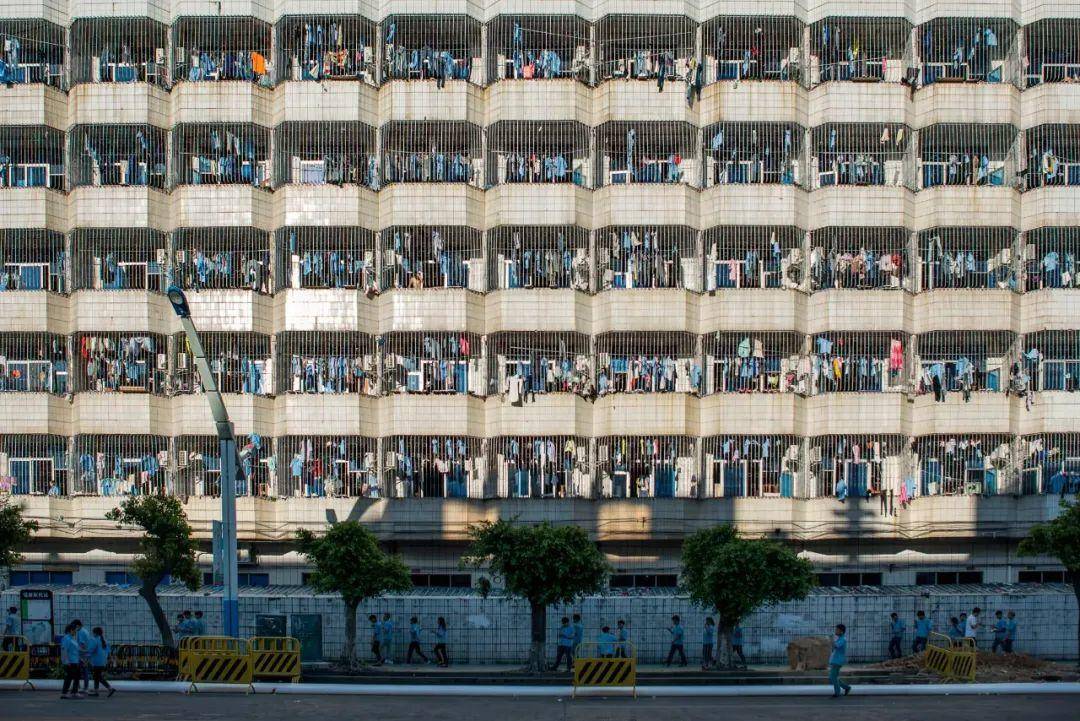

2017年6月6日,广东东莞,某电子厂集体宿舍的阳台上,挂着密密麻麻的衣物

许多打工人的钱就这样被骗子榨干,甚至身份证都被扣押了去。

占有兵也被骗过。

那时找工作太难,有的工厂只收熟手,有的只要女工。他碰到一家酒店招保安,只要5个名额,却来了100多人。没办法,他只能拼体力,一口气做了102个俯卧撑,做到趴在地上起不来,才被录取。

那是他在广州的第一份工作,月薪450元。

正在参加电子厂考试的求职者

后来,在他的照片里,留下了不少这样的求职瞬间:有人围在广告墙下找信息,有人呆呆地排队等面试。在一张2007年的照片上,广东东莞的一间屋子里,几十个年轻女孩蹲在地上,以蓝色或红色塑料袋为桌子答题。

这是电子厂的招工考试,内容是简单的语文、数学、英语。100分卷,答到60分就能进面试。

贰

成为保安后,占有兵迎来了许多人生“第一次”:第一次去卡拉OK,第一次见到散装扎啤,第一次吃西餐,第一次乘电梯……

在酒店做保安期间,天一亮,各家媒体的报纸就会送到前台。那段时间,他养成了每天读报的习惯。

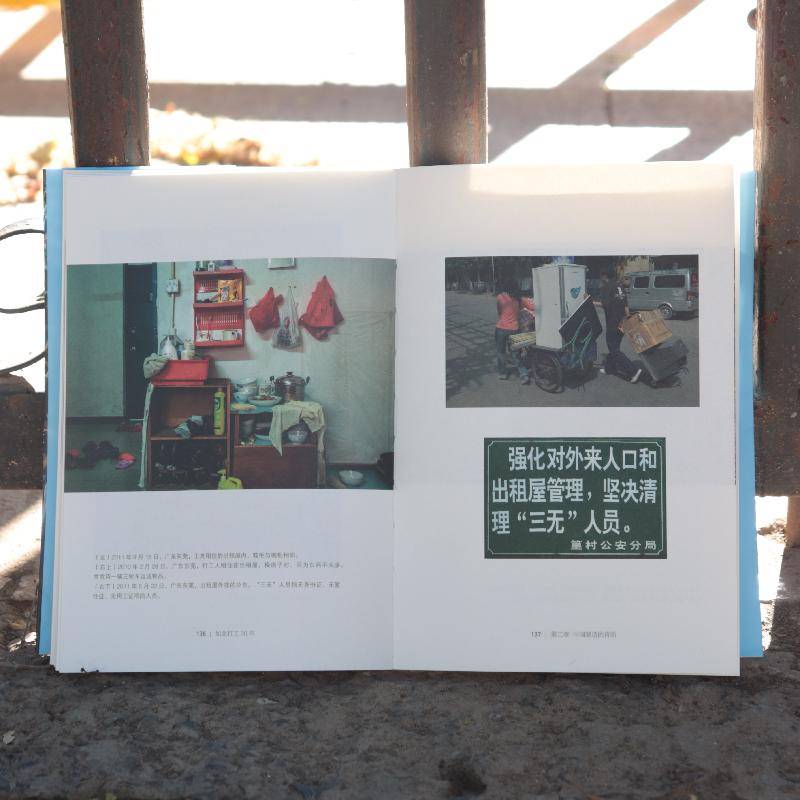

2011年9月18日,广东东莞,工友租住的出租屋内,鞋柜与碗柜相邻

但不断变动的工作,让占有兵觉得内心很没安全感:“我觉得应该找到一种东西,让自己安定下来。”

他开始和自己较劲,学英语、学电脑,抄下来的读书笔记堆成一大摞。他也试着写点东西,然后把稿件寄给期刊或报纸。

终于,一篇写电子厂的短消息被厂内刊物采用,还给了他5元稿费。

这点小小的成就,激起了占有兵强烈的创作欲,他像开了闸的水一样写个不停,把巡查中看到的事全写进稿子里。

更重要的是,在这期间他遇到了那个将陪伴他随后岁月的爱好——摄影。

《如此打工30年》内页

一次厂里活动,占有兵被叫去帮忙拍照。他接过相机“咔咔咔”拍满了一整张软盘。没想到,其中一张不仅被厂内刊物刊登,还被推荐到了集团刊物。

这让占有兵大受鼓舞,“觉得拍照没有那么难。”从此只要厂里有活动,他必定请缨拍摄。第二年,他特意去深圳花了将近两个月的工资,买下人生第一台相机:一台二手尼康胶片机。

那时,一卷胶卷要花费数十元。但占有兵从不吝惜,只管摁快门,盼着照片能被编辑选用。

2007年元旦,广东东莞,2元钱买一张彩票,现场开奖,吸引了数以万计的打工人前往购买

2004年,博客兴起,占有兵把拍的照片传上网。学着摄影杂志的风格,他拍日出、花草、美女,但几乎没人点开看。

直到有一次,他发了工厂活动的照片,评论区才热闹起来。有网友建议“多拍点打工人的生活”。

起初占有兵并不理解:“打工人的日常有什么好拍的?我们每天都是这样过的。”他抱着“拍美女”的心态,记录女工下班打卡、去食堂的画面,发上去后,评论蜂拥而至。网友们劝他继续这样拍打工人的生活,“越细越好”。

2011年7月6日,广东东莞,某电子厂的女工在楼梯的转角处发呆

带着疑问,占有兵去大量阅读社会学、人类学著作,学纪实摄影,报摄影函授班。而相关的社会新闻,也让他意识到,打工人的生活记录下来是有价值的。

从那以后,占有兵再也不像无头苍蝇一样拍照了。拍照前,他开始写提纲,列出时间、空间、天气等线索。

2010年5月21日,广东东莞,工休时,无尘室的打工人在座位上补觉

他的照片里,有了明显的故事感:春运中排队太久晕倒的妇女、车站骚动的人群、工厂里一眼望不到头的生产线、下班后在电视房的女工……

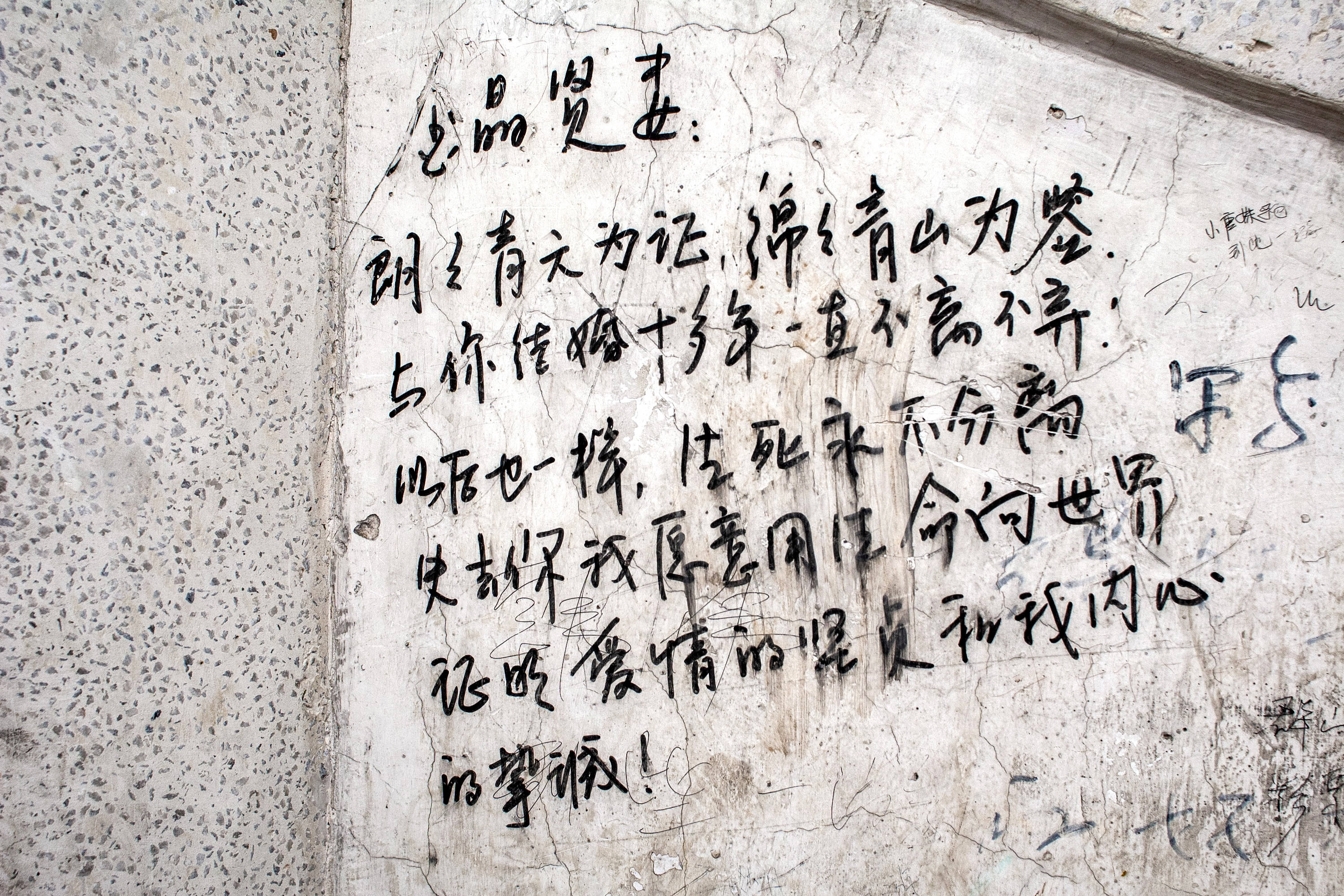

2008年,占有兵考上西北工业大学MBA,借用管理学中的“生命周期”概念,留存打工物件,策划拍摄专题:电话卡、公共电话到手机的“通信变迁”;工业区墙上的爱情誓言、自行车婚礼、绿化带里的小情侣,组成“爱情”专题……

2010年,深圳工业区公园凉亭墙上的爱情誓言2010年,深圳工业区公园凉亭墙上的爱情誓言

只要在东莞,他就骑着自行车,在工业区一遍遍游走拍照。从最初想让照片上刊,到后来把内容细化成系列专题,他的目标变了。

他要记录下打工人的衣食住行,拍摄下他们在各种天气里的日常。占有兵说:“我的经历和拍摄,就是一部打工人的自传。”

叁

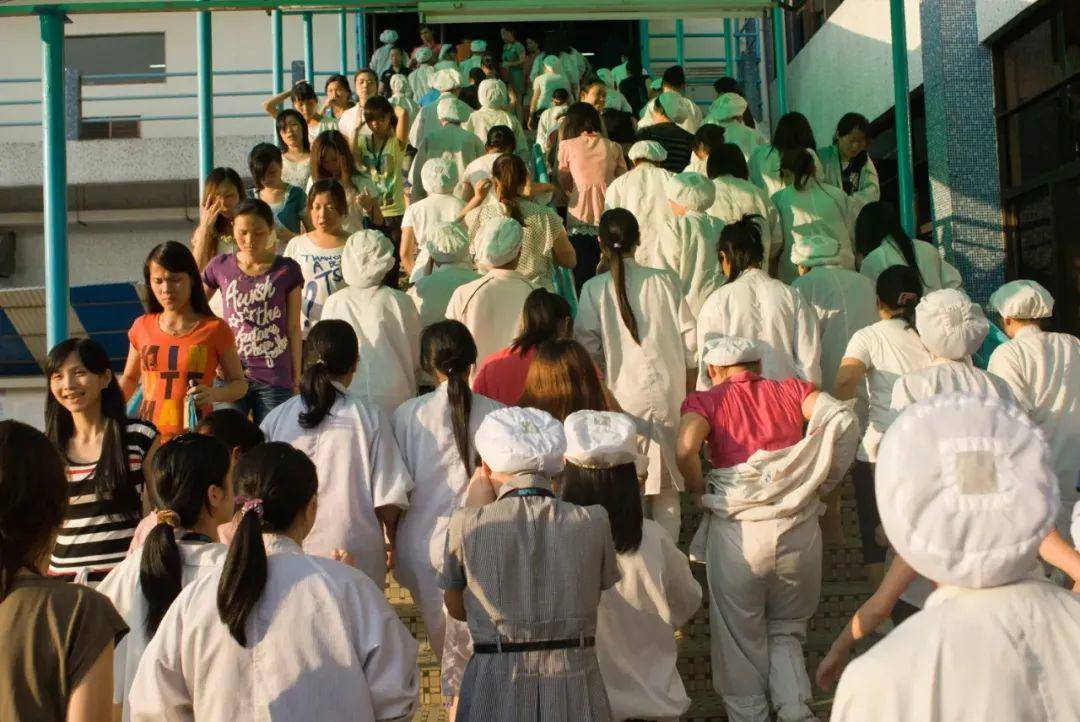

在30年的时间里,占有兵对东莞工业区的印象可以归结为两个词:密集,快速。

厂房、宿舍、食堂、生产线上的产品、打工人,乃至电表、水表、窗口……都对空间资源进行了极致利用。

那些一眼望不到头的生产线,成为“生产”的海洋。或蓝或白的帽子遮住了黄发、黑发或卷发,成为一模一样的人。数千名工人不出声,沉默而迅速地忙于手头工作,偌大的厂房只剩下机器低鸣。

2014年,广东东莞,玩具厂员工下班

生产线上的飞速运作,被他们称为“飞机拉”。顾名思义,自然要求速度得像飞机一样快,快到没时间喝水、上厕所和闲聊,必须全神贯注。

也只有“快”,才能先后第一时间抢到厕所蹲位,第一时间打卡出厂,第一时间冲进食堂捞到汤桶中的干渣,第一时间抢到冲凉房……厂房外,都是快餐店、快修、快车、快捷酒店、快速培训等等。

为了在相同时间里得到更多报酬,只有将机器和工人的效率都提高到极致。快速,成了打工人赖以生存的“武功”。

2014年,广东东莞某玩具厂流水线工人

占有兵同样在密集和快速地按动相机快门。不同的是,他看似琐碎的记录,其实带着清晰的计划和目标。翻看《如此打工30年》,会觉得他几乎已具备人类学家专业的田野调查能力。

比如他曾保存女工阿兰在QQ空间的内容片段,这些零散的文字,拼凑出一个年轻女孩的情绪起伏与生活:

“2014年3月27日:被爱情冲昏了头……”

“2014年4月7日:谈恋爱只不过如此……”

“2014年4月12日:谁那里有什么好工作介绍?我快失业了……”

“2014年6月11日:老公,加油!!!!!”

“2014年8月3日:男人有没有都无所谓。”

……

“2014年3月27日:被爱情冲昏了头……”

“2014年4月7日:谈恋爱只不过如此……”

“2014年4月12日:谁那里有什么好工作介绍?我快失业了……”

“2014年6月11日:老公,加油!!!!!”

“2014年8月3日:男人有没有都无所谓。”

……

2011年8月19日,广东东莞,工厂的交接班时间,上班和下班的人流交织在一起

他的摄影,也开始思考更加宏大的命题。他利用工作之余,访谈不同背景的打工人,向他们提问可能平时压根就不会考虑的问题:

“你们如何和孩子沟通?”“到东莞这么多年,给你带来了什么?”“打工后第一次买衣服是什么时候?”“理想的生活是什么样的?”“你觉得人为什么活着”……

有意思的是,这些问答,意外呈现出明显的代际差异。

2012年9月5日,广东东莞,打工夫妻休息日带着孩子外出购物,中途坐在长椅上歇脚

占有兵这一代,出来打工的目的很明确,都是为了讨生活。他们睡过发廊走廊,住过十几人闷热难耐的工人宿舍,加班到晚上10点甚至12点是常事。进了工厂,就很少再出来,对外面的世界几乎一无所知。

但90后、00后们,物质条件更好,对他们来说,打工往往只是一个临时过渡期。只是,他们中的许多人仿佛一直停留在“过渡”里,人生没有方向。

2007年,广东东莞,在出租屋外玩游戏的打工人的孩子们

问到“活着的意义”,老一代工人的答案多是责任与付出:

“活着就是为了子女。”

“带给身边的人一些幸福。”

“结婚以前,发工资全部寄给了父母,自己没有存一分钱……有了小孩,我又为了她而活。”

“活着是来解决问题的。”

“活着就是为了子女。”

“带给身边的人一些幸福。”

“结婚以前,发工资全部寄给了父母,自己没有存一分钱……有了小孩,我又为了她而活。”

“活着是来解决问题的。”

2008年8月10日,广东东莞。打工人在举行自行车婚礼

而年轻一代的回答,则更加个人化:

“人活着是为了生活……生活就是柴米油盐酱醋茶呗。”

“我这人比较现实,没有那么理想主义。非说理想的话,就是以后自己开一家咖啡店,也不缺钱,每天坐着喝咖啡聊天……”

“(心愿是)把生意做好一点,雇请多一些人,我就可以坐办公室了。”

“人活着是为了生活……生活就是柴米油盐酱醋茶呗。”

“我这人比较现实,没有那么理想主义。非说理想的话,就是以后自己开一家咖啡店,也不缺钱,每天坐着喝咖啡聊天……”

“(心愿是)把生意做好一点,雇请多一些人,我就可以坐办公室了。”

2010年6月25日,广东东莞,打工人晚上加班结束后,在工厂外的小摊上吃西瓜

这或许就是他这一场漫长记录的意义所在,这些看似琐碎的个人故事,都将成为时代的微小但重要的印记。

这让人想起美国社会学家赖特·米尔斯,在他那本经典的《社会学的想象力》中所言:

无论是哪一代人、哪一个人,都生活在某个社会当中;他活出了一场人生,而这场人生又是在某个历史序列中演绎出来的。话说回来,就算他是由社会塑造的,被其历史洪流裹挟推搡而行,单凭他活着这桩事实,他就为这个社会的形貌、为这个社会的历史进程出了一份力,无论这份力量是多么微不足道。

2012年8月7日,广东东莞,某工厂打卡区。工卡上面的黑色数字,是打工人的编号,方便上下班时用最短的时间找到

(本文打工相关照片,均来自占有兵《如此打工30年》,出品方真故图书授权使用)返回搜狐,查看更多