一间工厂之中的性别不平等

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:New Left Review

主题分类:劳动者处境

内容类型:分析或评论

关键词:性别分工, 工厂, 技术岗, 岗位, 机器, 普工, 性别, 资方

涉及行业:制造业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 无

相关议题:无

- 工厂内部存在明显的技术岗位性别分工,品控巡检工全部为女性,机器维修工全部为男性,且岗位等级通过工服颜色区分,等级越高颜色越鲜艳。

- 女性技术工人不仅被限制在特定岗位,还承担着对普工的监督和情感劳动,提升了资方对普工的管理和剥削效率。

- 男性技术工人虽然在技术岗位上占据优势,但大多数普工(包括男性)仍面临被机器取代、转行等不稳定就业风险。

- 女线长在实际分工中也强化了性别角色,倾向于将女性安排到细心、情感沟通要求高的岗位,男性则被分配到机器操作相关岗位。

- 工厂女性在技术岗位上被双重边缘化,既被排除在高技术岗位之外,又被赋予更多情感劳动和监督责任,形成结构性的不平等。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

编者按

这一篇文章是作者“锁链与世界” (B站账号名)在工厂之中实地考察的成果,其中不乏生动的细节与富于洞见的分析。不过这一篇文章最精彩的地方,实在于「问题意识」。作者注意到国内关于性别与阶级的探讨时常会认为:阶级的分工与压迫存在于生产环节,而性别的压迫则存在于「再生产环节」也就是家庭之中。

而本文所呈现的工厂则揭示了:性别分工同样在生产环节,甚至是同一间工厂之中发挥着结构性的作用。受调查工厂中的普通工人不存在明显的性别分工,但作为技术工人的「品控巡查工」(全部为女性)与「机器维修工」(全部为男性),则不止性别分工明确,甚至在装束上都刻意强调性别上的差异。可见,这里的性别分工不能用简单的观念歧视来解释,而更多是一种结构上刻意为之的结果。

而作者在一系列的分析之中,敏锐地发现了核心的环节:技术工人之中的性别分工,是在“一种技术岗位上边缘化女工的非正式制度。”

当然,若深入分析之。我们自然可以说:生产领域上的性别分工源自于一种性别压迫的「符号暴力」,而这种符号性的「男/女二元对立」的想象,终归源于再生产环节的压迫,即生育、性行为与家务劳动。而这一符号层面的合法性秩序,最终超越了再生产的场景获得了在社会上不同场域之中的压迫性力量,正如布尔迪厄所说

“因此,生物再生产和社会再生产的男性中心表象被赋予一种常识的客观性,这种常识被理解为关于实践意义的实践的、信念的共识……(性别区分)还通过女人甚至还有她们周围的人在其选择中使用的三个实践原则起作用……第三个原则赋予男人操纵技术用具和机器的垄断权。 (布尔迪厄《男性统治》)

同时,作者在工厂中的见闻与观察也指出了一个常被忽视的现实:当作为象征秩序的性别二分已经弥漫于整个社会时,性别解放与阶级斗争的场域将不再截然二分,而是犬牙差乎的交错在一起。因此,渴望着在网络空间上,只在文化领域为女性争夺解放也是不够的了,我们得当将目光转向车间之中。同样,工人内部有等级与性别差异,这种差异构成了资本,我们得有足够的心胸,承认且克服车间里边缘化女工的非正式制度,它也是工人解放的一部分动力。

作者B站账号,敬请关注

电子厂技术工人的性别化问题

作者:无语子

注:本文为笔者工厂调查的一手资料。本文讨论了某电子厂中技术工种间性别分工现象,它聚焦了同一工业机器场景中资方剥削工人与从技术岗位边缘化女性的同构机制[1]。本文深层动机是用资方、女技工、男技工、普工等阶级女性交叉的四元关系批判,来取代将一切社会议题线性化约为阶级或性别的抽象二元批判。本文不足之处在于难以准确描述古代父系观念如何发生作用。本文结尾试图激发读者出于谋求自我解放的动机抵触化约论的情感。

[1] 灵感来自女性主义者Iris Young,在她所著的《正义与差异政治》中,杨讨论了压迫的五种面孔——剥削、边缘化、无力、文化帝国主义和暴力,杨有鲜明的交叉意识,这正是出于它对化约论的排斥。

摘要

为什么技术工人要接受“女粉男蓝”这样明显性别色调的服装?由于普工在车间等级关系中处于底层,笔者无法对线长以上等级的技术工人进行访谈,无法得知她们对性别分工的主观感受。在劳动过程中,品控巡检工看我的眼神就像侦探锁定嫌疑人,机器维修工看我的眼神就像优等生轻慢脑子笨的同学,线长看我的眼神就像一个专制的家长看自己不省心的孩子,领班则一边逢迎巴结线长,一边帮普工干活,两头讨好,只为遇事不担责。普工畏惧线长的问责,只敢偷偷与我交流,也不敢离开工位活动。工人内部的等级关系触目惊心,而且通过工服的颜色醒目标识出来,工服颜色越鲜艳的工人,越掌握支配低等级工人的权力。读者需在阅读前理解,本文所谈的性别分工不是家庭中的性别关系,它是现代工厂中资方主导的等级最高的技术工人的性别化。

1.技术工种间性别分工的五个特征

「READING」

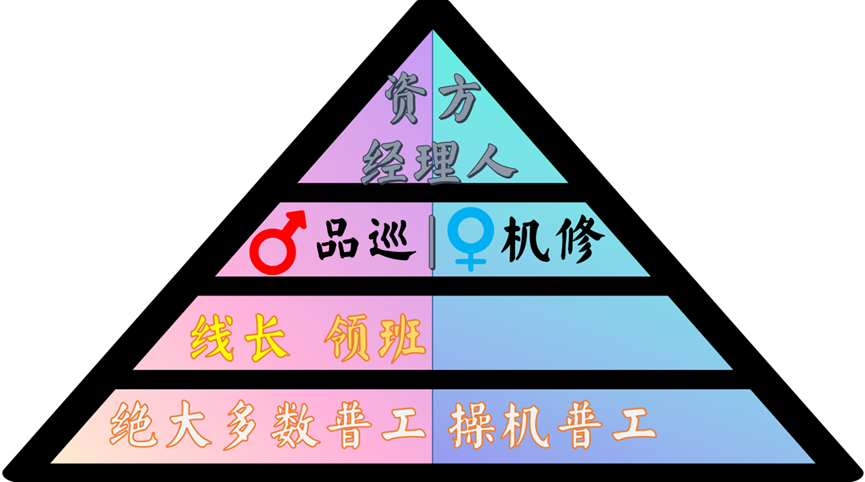

不同于再生产领域的性别分工,该厂资方对两大技术工种——品控巡检工于机器维修工作性别分工,这种性别分工将女性从技术岗位边缘化。然而,女性技术工人又不是纯粹的性别不平等的受害者,她作为工人的一员,亦受到资方的剥削,与此同时,她作为等级高于普工线长的“高级的工人”,亦迫使普工线长在工时工资不变时提高产量降低不良,提高了资方对普工剥削的效率。此外,尽管男性技工随有机构成的提高占据了技术岗位的优势,是性别分工的收益者,但包括男性普工在内的多数普工,仍难逃被机器产线取缔手工岗位的厄运,他们大多去送外卖或者打零工,因此不存在“男人赢了”这种说法。为了更好的理解技术工人这一充满张力的身份,我们先来理解该厂车间的等级金字塔,如图所示:

车间的等级金字塔

图中左半区粉色三角形模块,为穿着粉色无尘帽无尘服的品控巡检工掌管的流水线手工区域,图中右半区蓝色三角形模块,为穿着蓝色无尘帽无尘服的机器维修工掌管机器产线区域,二者平级,工作时无交集。线长低二者一级,在流水线区域活动,穿着深黄色无尘帽灰白色无尘服。领班低线长一级,穿着淡黄色无尘帽灰白色无尘服。普工低领班一级,穿着灰白色无尘帽无尘服,绝大多数(约300名)在流水线区域活动,少数(约20名)在机器产线区域从事操机岗位。

显然,工人内部是不平等的,有普工-领班-线长-技术工人四个层级(在不把资方经理人当工人的情况下),而且等级高低由服装的颜色鲜艳程度标识了出来。等级越高的工人,服装的颜色越鲜艳,等级最高的技术工人的服装是从头到脚鲜艳的蓝色与粉色,而女粉男蓝,是典型的性别色调。我们不妨稍加系统地总结技术工种间性别分工的五个特征:

第一,资方按照性别分配技术岗位。资方有权安排男性进入品控巡检岗位,女性进入机器维修岗位,可资方唯独安排“女品巡男机修”,而非“女品巡女机修”“男品巡男机修”“男品巡女机修”。技术岗位性别比例如表所示:

品控巡检岗位

机器维修岗位

实际情况

全女

全男

√

男女都有(无论比例)

×

全男

×

全女

×

显然,品控巡检岗位与机器维修岗位不仅各自的性别比例失衡,而且失衡得对称,就像资方开办的“工厂学校”中设有2个实验班和多个普通班,技术工人上实验班,普工上普通班,前者等级高于后者,“女技工实验班”与“男技工实验班”,只招收女生与男生,而“普工普通班”招生则不限男女。

第二,资方按照性别分配服装的颜色与款式。

一方面,资方分别安排“女品巡”“男机修”穿着粉色工服与蓝色工服,而女粉男蓝是典型的性别色调;

另一方面,资方将侧重装饰性(带花边纹饰)的薄底无尘鞋分配给“女品巡”,将侧重实用性的厚底运动款式无尘鞋分配给“男机修”。

这两方面表明,资方认为“女品巡”的服装颜色需要体现女性色调,无尘鞋需要体现某种“美”的符号,男机修的工服颜色需要体现男性色调,无尘鞋只需“实用”不需要“美”。

与此同时,男女普工的无尘服无尘鞋颜色为整齐划一的黯淡灰白色,无尘鞋既无“女品巡”的装饰性,亦无“男机修”的实用性。毋宁说,它只是脚外面裹了一层布。在笔者劳动的第二周,整个脚掌开始茧化,询问其他的普工脚掌结茧情况,答曰“这正常啊”“早就有了”,证实普工的无尘鞋毫无减震作用,脚掌被迫在每天站立10小时劳动情况下“作茧自护”。

显然,如果把工人比喻成学生,那么在资方开办的“工厂学校”里:

设有只招女生的“女技工实验班”,女生需穿粉色“校服”和装饰性的“校鞋”;

设有只招男生的“男技工实验班”,男生需穿着蓝色“校服”和实用性的“校鞋”。

设有不限男女的“普工普通班”,男女生整齐划一穿着灰白色“校服”和裹一层布的“校鞋”。

我们可以将已知的性别分工特征汇总到表格里,并在表格中添加去性别化的普工作为对照:

性别分工特征

品控巡检岗位

机器维修岗位

普工

性别比例

全女

全男

男女都有

无尘服

颜色

粉色

蓝色

灰白色

无尘鞋

款式

薄底花边款

厚底运动款

硬底

第三,“女品巡”针对流水线普工、集体领导与厂商从事情感劳动。

我们已经初步知道,该厂等级最高的技术工人的性别化,在直观上表现为岗位性别化与服装性别化。但仍有“看不见”的性别化亟待揭示,那就是“女品巡”劳动(区别于“男机修”)特有的情感特征[2]。

作为资方按照性别分配岗位的结果,“女品巡”的劳动主要对人——流水线的普工线长,莅临车间参观的厂商与集团领导。而“男机修”的劳动主要对物——全自动化与半自动化的机器产线。前者工作时需根据沟通对象投入正面或负面的情感,后者则偏重于运用数理机械知识维护设备调试软件。

[2] 为什么“女品巡”的劳动是情感劳动?“女品巡男机修”如何拓展“劳动性别分工”(gender division of labor)的外延?这可能是一个重要的理论问题,但我们暂且不讨论。

品控巡检工情感劳动内容

情感特征

运用警示性语言提醒监督普工线长,确保流水线手工操作规范、产量与合格率达标

语言会激发普工线长的负面情感,包括紧张、压力、焦虑、害怕等

运用亲切的语言陪同集团领导向厂商介绍车间的产能状况

语言将促成集团领导与厂商的合意,激发二者亲切舒适的情感氛围

品控巡检工对作为普工的笔者的语言部分如下:

“这是这么做的吗?”(你的手工不规范→压力情感)

“你要做到什么时候?”(你的手工太慢了→焦虑情感)

“这个工位没人,几点离开的?”(你的工友怠工了→紧张情感)

一个佐证品控巡检工对普工投入负面情感的情景是,笔者曾在一个塑膜包裹的工位内从事手工劳动,为了偷偷观察笔者手工的规范度,一位品控巡检工将整张脸贴合在塑膜上观察,笔者发现后与其对视,她眼神冰寒凌厉,并用眼神示意我继续做,笔者心有余悸,至今害怕(害怕情感)。在低头劳动了约5分钟后,发觉她已离开。

另一个间接佐证品控巡检工负面情感的监工效果的,是线长与普工的“合作表演”。在应对巡检时,会与笔者这个普工合作表演,就是把做好的料假装没做好,“女品巡”来的时候我们认真的再做一遍。在平时,线长说话是家长式的,可在合作表演时,线长说话是温和的商量式的。(这侧面表现了品控巡检工对线长释放的负面情感,足以使线长修正与普工的常规相处方式)

因此,“女品巡”广义上仍属于情感劳动者,这种情感劳动旨在保证流水线手工劳动的规范,确保高产量与低不良率,达成集团领导与厂商的合意。她对于普工线长投入负面情感,对集团领导于厂商投入正向的情感。对比而言,“男机修”则较少在工作时投入情感,他们只需确保机器平稳运行,而不用过多考虑人的因素。“男机修”的工作集中运用数理逻辑的理性思维,而“女品巡”更多的是让普工和线长“心里有根标尺”,将产量合格率的资方要求内化为每一次的手工操作。

对比技术工人,普工的劳动则既不“强情感”也不“强理性”。毋宁说,流水线将物料生产极致拆分为若干工位简单工序的设计,使得一个活生生的人,变成了只会简单重复一道工序的工人。普工被这种极简化工序剥去了一切个性的色彩,包括性别的色彩。

我们可以将已知技术工种间性别分工的特征汇总到表格里,并在表格中添加去性别化的普工作为对照:

性别分工特征

品控巡检岗位

机器维修岗位

普工

性别比例

全女

全男

男女都有

无尘服颜色

粉色

蓝色

灰白色

无尘鞋款式

薄底花边款

厚底运动款

硬底

劳动的情感特征

强情感弱理性

弱情感强理性

无

第四,车间全体女工习得了机器产线岗位的视觉经验与性别想象。

由于“女品巡”“男机修”分别在流水线手工区域与机器产线区域活动,技术工种间性别分工也在空间上泾渭分明:“女品巡”不踏入机器产线区域,“男机修”不涉足流水线手工区域,赋予该厂车间独特的视角经验与性别想象:女性善于在流水线从事偏重情感与细心的工作,不善于从事机器相关的劳动,机器的维修与操作应交给男性。

以女线长为例,尽管她有权委派男女普工从事操作机器的普工岗位,但她唯独委派男性普工,如果她要知道机器产线区域发生了什么,影响了物料的运送,她不会亲自与机修工沟通,而会通过等级低于自己的男性普工进行越级沟通,这种低效率的传话反映了深刻的性别内涵。

与此对称,尽管女线长有权委派男女普工从事流水线终端的质检普工岗位,但她唯独委派细心的女孩子。值得注意的是,质检岗位是车间的流水线区域,唯一可以自由活动四处交谈的普工,因为她需要对不合格的物料进行返工,而其他普工的活动与交谈都需要在线长批准下进行,不可离开工位。

女线长的这些活动表明,在她的想象中,女性不胜任机器相关的岗位,甚至自己作为女人,与机修工的沟通是有性别障碍的,是需要男性普工传话的,而女孩子则非常胜任考察细心耐心与情感沟通的质检岗位,男性则是粗心的不仔细的。

笔者所在的车间的质检岗位只有4个,操机岗位约为20个,而普工合计约300名,绝大多数普工的岗位仍是去性别化的,女线长会男女不限地将普工安排到各条流水线上,再根据产能的变化,灵活地打散普工重组流水线。

我们可以将已知技术工种间性别分工的特征汇总到表格里,并在表格中添加去性别化的普工作为对照:

性别分工特征

品控巡检岗位

机器维修岗位

普工

性别比例

全女

全男

男女都有

无尘服颜色

粉色

蓝色

灰白色

无尘鞋款式

薄底花边款

厚底运动款

硬底

劳动的情感特征

强情感弱理性

弱情感强理性

无

劳动的性别想象

女性适合流水线手工区域的巡检、质检等考察细心与情感沟通的劳动,男性则不胜任

男性适合从事机器相关的维修与操作岗位,女性则不胜任

质检女普工;

操机男普工;

绝大多数普工岗位不限男女

第五,该厂女性在双重意义上被技术岗位边缘化。

技术工作间的性别不平等的核心在于边缘化女性,按照性别分配技术岗位(第一个特征)是边缘化的前提。

首先,女性被机修岗位边缘化。这是市场化进程中女性从技术岗位边缘化的一个缩影。

在新中国计划经济时期,女性走上重要的技术岗位,是女性摆脱对丈夫的封建人身依附关系、提高社会经济地位的重要方式,涌现出东北机器制造厂的尉凤英、上海国棉十七厂黄宝妹妹等机修岗位等劳动模范。而在市场化进程中,女性逐步从技术岗位退出了。因此,该厂唯独雇佣男性从事机修工作,将女性排斥在外,就是市场化进程中女性从技术岗位边缘化的一个缩影。

其次,随着有机构成的提高,“女品巡”连带她的监工对象普工与线长,将逐步被“男机修”取代,换言之,该厂的女性不止被边缘化在机器维修岗位之外,也将逐步离开品控巡检岗位。

这里顺带解释一下“有机构成”[3],它是马政经的基本概念,马克思将客体层面的机器,理解为资本家的主体的感性活动,也就是说,机器不是一个简单的代表劳动生产率的物,而是资本家主体性的生产力表达。资本家运用机器提高剩余价值率,它的直观表现就是资本家购置更多的机器,同时缩减普工的手工劳动岗位。由于资方唯独安排女性去对流水线的手工劳动进行监工,而不涉足机器产线区域,随着手工劳动的岗位逐步被机器取代,品巡工也将退出技术岗位。

[3] 根据老工人的描述,该厂车间起初机器还很少,物料的加工主要是由很多条流水线完成的,在笔者进厂两年前,该厂购置了一批自动化的机器产线,使得笔者所在车间的流水线岗位数量由500多骤减至300多。“未来只会更少”,老工人说。

因此,情况就很清晰了,在资方购置机器时,只雇佣男机修不雇佣女机修,而偏偏让女性去做品控巡检工,这是第一层边缘化;随着有机构成提高,被限制在品巡岗位的女性就面临从技术岗位下岗的风险,这是第二层边缘化。

这种边缘化需在市场化背景中理解。

因此,“女品巡男机修”绝不仅仅是一种岗位分工,不如说,它是一种在技术岗位上边缘化女性的非正式制度。

尽管“男机修”随有机构成提高占据优势,但这不等于“男人赢了”,因为流水线将逐步被更多的机器产线取缔,男性普工也将离开岗位。普工面对是一种去性别化的边缘化,普工们随车间有机构成提高不得不离开工厂另谋出路。

我们可以将已知技术工种间性别分工的特征汇总到表格里,并在表格中添加去性别化的普工作为对照:

性别分工特征

品控巡检岗位

机器维修岗位

普工

性别比例

全女

全男

男女都有

无尘服颜色

粉色

蓝色

灰白色

无尘鞋款式

薄底花边款

厚底运动款

硬底

劳动的情感特征

强情感弱理性

弱情感强理性

无

劳动的性别想象

女性适合流水线手工区域的巡检、质检等考察细心与情感沟通的劳动,男性则不胜任

男性适合从事机器相关的维修与操作岗位,女性则不胜任

质检女普工;

操机男普工;

绝大多数普工岗位不限男女

女性被技术岗位边缘化

被资方排斥在机修岗位之外;

随有机构成提高,将逐步退出品控巡检岗位

随有机构成提高占据优势

随有机构成提高被取缔岗位

至此,我们已经了解该厂技术工作间性别分工的五个关键特征,对等级最高的技术工人性别化“是什么”有了认知。可是,资方为何要做这一切?它是出于逐利动机将女性从技术岗位边缘化嘛?又是出于什么考量设计女粉男蓝的工服呢?尽管技术工人-线长-领班-普工的科层等级设计有鲜明的剥削考量,但这完全不能解释技术工人的性别化。接下来,我们将从 “是什么”进入“为什么”的分析。

2.当古代的“父系酱”

淋上现代工厂的“剥削千层”

「READING」

与常识相悖,现代企业尽管在经济效率上是对古代自然经济的革命,但该厂对技术工人的性别化,却暴露了现代企业文化上的保守:对古代父系社会性别观念(以下简称“父系观念”)的继承。

“父系观念”并不神秘,对它的继承是当代资本主义社会普遍的文化现象。尽管法律上规定新生儿可以随父母任一方的姓氏,可绝大多数孩子出生后仍随父姓,这是一种相对独立于现代剥削关系的文化现象。然而,该厂的技术工人性别化现象(以下简称“技工性别化”)却直接处在经济剥削的工业机器场景中,资方仅仅对等级最高的技术工人采取性别分工。因此,仅仅将“技工性别化”理解为资方文化上继承“父系观念”显然是不足的。资方不会为了“父系观念”另立一套独立于剥削关系的性别制度,相反,它使得“父系观念”有机嵌入到了工业机器场景中,就像巧克力酱淋入了有剥削等级的千层蛋糕。

我们可以联系费孝通1935年所著《江村经济》描述的的丝厂女工状况,来对90年后该厂的“技工性别化”的原因进行某种认识与想象。

费孝通发现[4],江村的女人完全不下田干活,男人就像“田+力”一样与田地劳作紧密绑定,而在村里新建的丝厂中,丝厂的举办者唯独雇佣女孩子去从事缫丝劳动,而不雇佣男性,这是因为缫丝被视为女孩子的工作。

而当丝厂引入日本进口蒸汽设备并予以改良后,生产效率提高了,生产出当时出口局认为质量最佳的丝,导致不需要这么多女工来缫丝了,就像电子厂上了新机器普工岗位骤减200个一样。从丝厂下岗的女孩子又无法退回农田去劳动,因为种田被看作男人的职业,这样,女工们就只得流入城市打零工。

这个例子和我们面对的技工性别化问题有诸多共性:都处在工业机器场景中;资方在雇佣工人时都对男女采取了区别对待,都认为特定的岗位只能由女性担任;女工都随着有机构成提高边缘化(这种边缘化在男性主导田地的情况下,必然导致女工流入城市的零工市场,而男性仍可以留在田里谋生)。

因此,无论是1936年自然经济转型时期的一个丝厂,还是近90年后中国社会的电子厂,“父系观念”都是深度嵌入现代工厂经济的。

然而,丝厂中的女工内部并没有现代工厂中森严的等级,为何资方不对普工作性别分工?“技工性别化”和普工去性别化何以并存? 实际上,该厂资方并非“父系观念”的卫道士,它只是在“父系观念”利于巩固剥削科层的前提下才选择性的继承“父系观念”,而“技工性别化”正是继承的机制。我们需要了解的是“父系观念”为何利于巩固剥削科层。

其一,融入了既有的等级秩序,标识了技术工人对各自分管区域普工的等级。

技术工人的蓝色粉色工服,标识了她们的权力高于线长领班与普工,进一步强化了剥削的权力。如引言所述,工人彼此是不平等的,等级越高的工人,服装越鲜艳,这意味着资方按照性别分配技术工人的服装,强化了技术工人对普工的等级标识,更醒目地突出了技术工人对普工的稽核、监督与支配权力。这种权力的作用,就是在普工工资工时不变的前提下提高产量与合格率,即提高剥削强度。这可以部分的解释为何资方采取“技工性别化”同时对普工去性别化,因为前者在剥削科层中处于较高的等级,等级高低需用服装颜色醒目标识出来。如果普工亦按照性别分配服装,那么等级关系就无法标识。

另一方面,普工的劳动本身就要求普工去性别化。具体表现为“产量挂帅”(尽可能提高手工产量,使得普工闲不下来)“高频调岗”(半日至二日调动一次岗位)“自足工序”(流水线工序极简,普工自身足以完成一道工序,而无需沟通协作)“限言限行”(普工被限制言论行动,任何的发言与行走都要得到线长批准)。

其二,“技工性别化”迫使技术工种彼此分化,解决了资方如何既赋予技术工人自由交谈自由流动的权力,又防止机器产线与流水线的管理者组织怠工的问题。由于工人分化的细节非本文的重点,读者只需了解“技工性别化”具有这种巩固剥削科层的效用就可以了。

最后,我们仍不能对上述解释感到满意,因为“技工性别化”的效用不能论证为何是女性而非男性被技术岗位边缘化。但对于笔者而言,除了资方继承“父系观念”对女性边缘化的传统以外,无法得出更好的解释,只得抛砖引玉,期待更好的解读。

[4] 费孝通:《江村经济》,北京,北京联合出版公司,2022年。

3. 自我的解放?从抽象的二元化约

走向实际的四元关系

「READING」

本文讨论了工业机器场景中资方、女技工、男技工与普工的四元关系。从写作的深层立意来说,笔者希望呈现阶级与女性视角交叉的一种可能的写作路径,而不是停留在“女男”“劳资”的二元化约框架。

实际上,无论是早期共产主义者傅里叶,还是马克思恩格斯,以及他们在东方社会的后继者列宁毛泽东,都用理论或实践接力解答了两个命题,一为无产阶级的劳动解放人类才可解放,二为妇女解放是社会解放的天然尺度。这必然意味着马克思主义者需同时关注工人的受剥削处境以及女性的边缘化处境。然而,互联网上所流行的将社会议题线性化约为纯经济层面的阶级对立的观点,以及将社会议题线性化约为纯文化层面的性别对立的观点,都割裂了这两大命题,都回避了这两大命题得以产生的社会基础是同构的,都回避了哪怕生产我们智能手机的一个电子厂的微观场景中,都存在剥削工人与边缘化女性的同构。在这一同构中,“女品巡”的身份是充满张力的,作为工人的一份子,她受到资方的剥削;作为女性,它被技术岗位边缘化,而男性技工将随有机构成提高占据优势;作为车间流水线手工区域的管理者,她协助资方加强了对普工的剥削效率。

因此,本文试图以小见大,向读者说明不止该厂,而是我们所处的整个社会,都无法用阶级或者性别去二元的把握,而需在四元关系,甚至N元关系中具体的认识。这不仅取决于我们如何看待世界,更取决于我们如何看待自己——我是一个工人而非女性?我是一个女性而非工人?不如说,我是一个在XX场景中将剥削工人与边缘化女性按照XX机制同构起来的社会一份子,其中的工人与工人是有等级高度的,女性与男人是有性别不平等的。而不打破它,我自己也无从解放。而要打破它,我首先要在头脑中打破抽象的二元论,进而理解“阶级”“女性”的交叉是在活动中的关系。

稿件来源于锁链与世界

由NLR编辑部呈现

转载、投稿请联系邮箱[email protected]

哲学家只是用不同的方式解释世界

而真正重要的是改变它