“两年工龄,一身工伤”,大厂人终于敢把公司送上法庭

来源网站:www.huxiu.com

作者:

主题分类:劳动者权益事件

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:大厂, 公司, 心理, 精神疾病, 精神

涉及行业:服务业, 互联网信息服务

涉及职业:白领受雇者

地点: 上海市

相关议题:劳动合同

- 多名互联网大厂员工因长期高强度工作、内部竞争和岗位变动等压力,出现抑郁等心理健康问题,部分员工因此被解除劳动合同或边缘化岗位。

- 现行法律对精神类疾病是否属于“特殊疾病”及其医疗期保护存在认定难题,抑郁症等精神障碍与工作之间的因果关系也难以证明,导致员工维权难度较大。

- 员工在因精神疾病请假或治疗后,常面临复工障碍、绩效考核压力及同事关系疏离,部分公司更倾向于通过合规手段解除合同而非提供长期支持。

- 企业虽普遍设立EAP心理援助项目,但员工普遍担忧病耻感和隐私泄露,实际获得的组织支持有限,心理援助更多被用于提升员工适应性而非根本改善工作环境。

- 劳动者精神健康保护正逐步加强,但相关法律、医疗和企业支持体系尚未完全覆盖,许多员工只能依靠个人和家庭力量应对困境。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

本文来自微信公众号: Vista看天下 ,编辑:石悦欣,作者:代科卉,题图来自:视觉中国

“驳回上诉,维持原判。”

379天,2025年的最后3天,吴起帆终于收到了判决书。

11页的文件,他很快翻到最后两页——“公司出于‘人道主义’自愿补偿吴起帆15万元。”按下熄屏键,吴起帆拉上窗帘,重新躺回被窝,没有失落感,一切都在他的预料之中。

他的前公司是一家互联网头部大厂,工作两年后,他被诊断为抑郁状态。

2024年6月,他向公司提出休假,90.5个工作日后,一纸劳动合同终止书,寄到了自己家里。

2024 年 12 月 16 日,吴起帆申请仲裁,主张恢复劳动关系及工资。之后,仍然是漫长的上诉、起诉、再上诉……

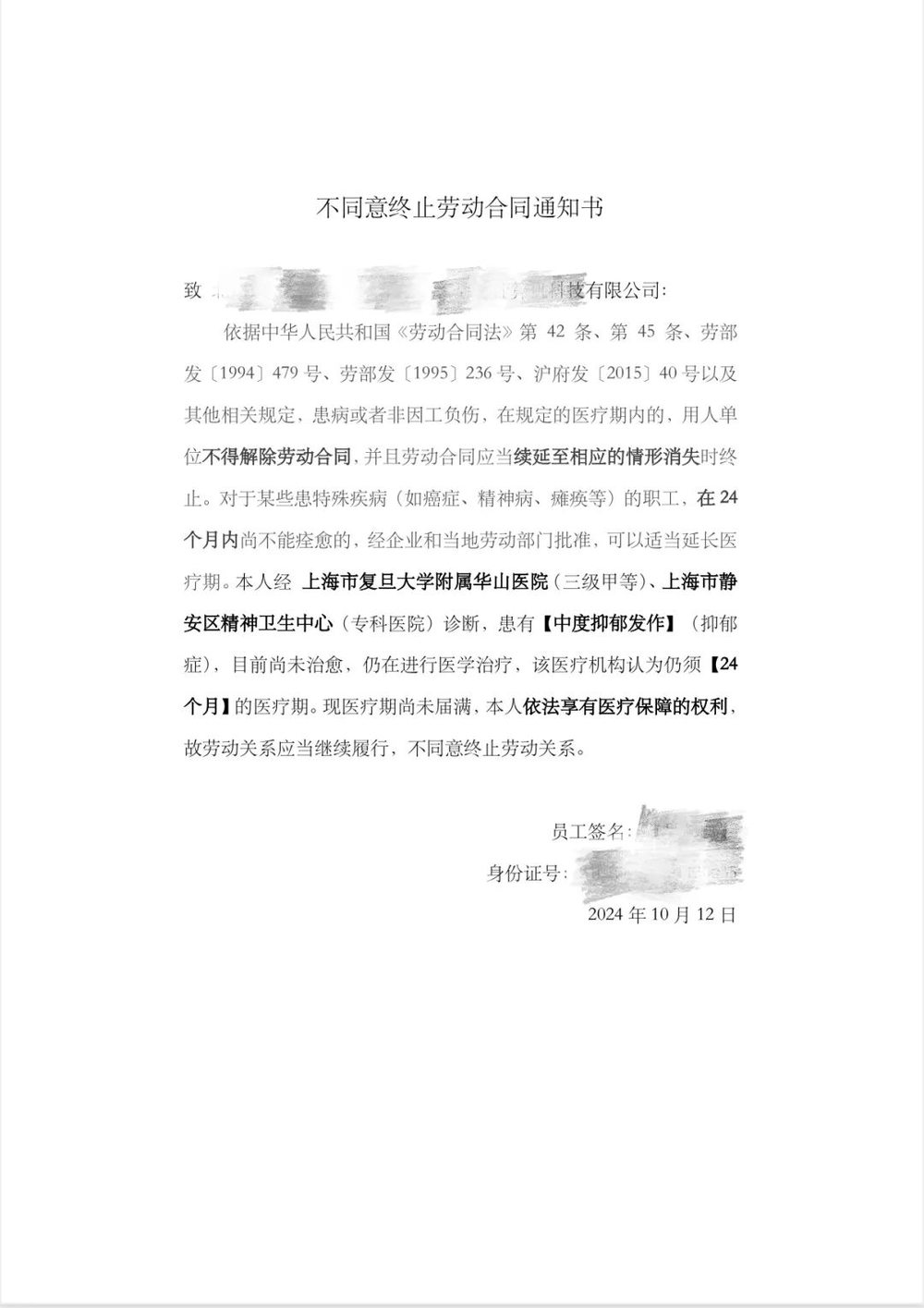

吴起帆不同意终止劳动合同(图源:受访者提供)

吴起帆并非个例。

2024 年 5 月,上海精神卫生中心一项心理关怀公益项目对 3956 名职场人士的调研也显示,约七成受访者曾因职场问题出现心理健康困扰。

这种变化,在互联网行业尤为集中。作为中国经济高速发展与技术革新的前沿行业,互联网公司长期以高薪、高效率和快速晋升吸引年轻人;但与之并行的,是更紧绷的节奏、更密集的考核。

同济大学附属精神卫生中心副院长陈发展在接诊中注意到,相较于传统行业,大厂员工承受的并非单一的工作强度,而是一种长期叠加的压力状态——激烈的内部竞争、对绩效排名的高度敏感,以及对“被替代”的持续担忧。“这种压力更容易转化为生存焦虑”。

在这样的背景下,一种虽无医学明确定义、却在从业者中广泛流传的说法“大厂病”,开始流传。它被用来描述那些因高强度负荷、工具化管理与意义感断裂,而陷入身心耗竭的从业者状态。

不过,在大厂内部,力图修复的齿轮也开始运转。EAP(员工帮助计划)已成为许多互联网公司的标准配置,涵盖心理咨询、危机干预等综合体系。

但对于身处其中的员工来说,这些努力是否足以托住他们?当越来越多人因心理问题走进医院、离开岗位,甚至走向仲裁与法庭,个体、企业、医疗系统与法律制度,是否真的准备好了?

被系统“优化”掉的人

意识到自己“出了问题”的那天,是2023年9月的一个早晨。

那天,吴起帆像往常一样开车去公司,车里播放着有声书《正午之魔》,正好讲到抑郁症的典型症状——“连续一周以上对事物失去兴趣”“失眠或早醒”。

“我符合所有的症状”,他心里一紧。

一切本应该朝着更好的方向走。

吴起帆的前30年几乎没有偏离过“轨道”。他在上海出生,在海外留学、工作,回国后先后在飞利浦、汇丰银行等公司任职。2020年,他加入以平台业务为核心的头部互联网公司,担任高级数据分析专家,工作强度不高,甚至让他觉得“原来大厂也不是很累”。

2021年10月,他被“挖”到另一家头部大厂,参与本地生活业务。最初的一年,是他后来反复怀念的“上升期”。业务快速扩张,成果清晰可见:“感觉我们是真的把一个项目做起来了。”

变化正是出现在那一年。

在他的描述中,公司所在的战略部门被拆解,他原本负责的核心业务,被划分给部门六七年前招进来的第一位实习生。吴起帆没有得到新的岗位安排,只被要求“去想一些创新的事情来做”。

他很快意识到自己被架空了,挣扎一段时间后,选择转岗。

在工作急剧变动的同时,他的生活也被推到分岔路口。

同年,吴起帆的父亲被确诊为胰腺癌,他的生活被拧成一条紧绷的弦,清晨去医院陪父亲十几分钟,再赶去公司,深夜加班结束后,独自开车1小时回家。

2023年3月,父亲去世。那天下午,他在医院附近的咖啡店打开电脑处理工作。接下来的5天丧假里,他照常主持数百人的双周会,撰写数万字材料,每天线上会议不低于4个小时。

当时,他并不觉得异常。“每个人都被用到极致”是他所处环境的默认状态。

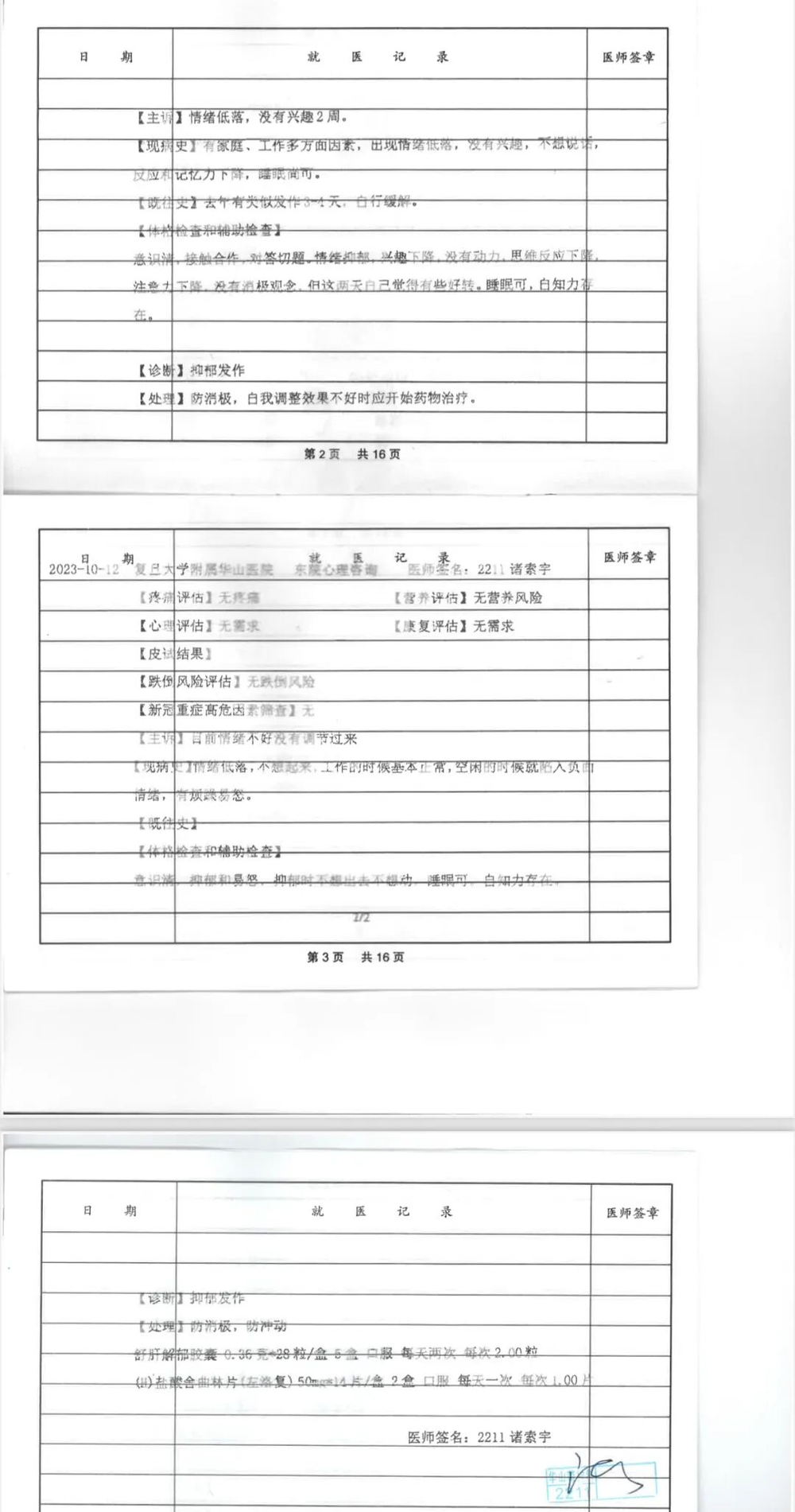

直到半年后,他走进上海华山医院,初诊结果是“抑郁发作”。此后的一年多,诊断始终维持在“中度抑郁状态”,状态急转直下。

吴起帆的就诊书(图源:受访者提供)

凌晨三四点睡着,又在四五点醒来是常态,他的短期记忆衰退到“读不完一页书”,过去1个小时能完成的工作被拉长到3天。电脑屏幕像蒙着一层灰玻璃,大脑完全运转不起来。每天下午2点,他不得不离开工位,躲到楼下角落独自哭1个小时。

和吴起帆一样,很多“大厂人”并不是在某个瞬间崩溃的。他们照常工作、交付、开会,直到某天忽然发现,自己已无法从任何事物中获得感受。

27岁的秦青,在毕业后,先花了一年走过15个国家。欧洲的街道、东南亚的海水、日本的公园、土耳其的集市,都曾是她生活的一部分。后来,她进入多家头部互联网公司工作。

旅游时的秦青(图源:受访者提供)

最初,她感受到的是便利,食堂、下午茶、健身房、补贴、报销。“不用思考任何生活琐事,好像公司就能把自己照顾得很好。”秦青说。

但便利的另一面,是被悄悄吞噬的生活。

她的时间被精确到分钟——9点50分到岗,10点准时开会。临时需求不断插入。午餐常常用零食对付,下班时间形同虚设,深夜会议成为常态。入职大厂两个月后,她下班回到家,常常一句话也不想说。

慢慢地,她开始用工作逻辑丈量生活:和恋人相处,下意识计算“投入产出比”;与家人沟通,会思考“值不值得花时间”。一段持续4年的亲密关系最终终结。

那年年底,秦青在上海精神卫生中心被诊断为“重度抑郁伴重度焦虑”。

陈发展将这种状态概括为“结构化的精神压力”,表面是任务重、节奏快,真正的隐线是竞争,以及一种持续存在的生存焦虑,害怕落后,害怕被替代。

“当精神压力超过阈值,警报往往先由身体拉响。”陈发展说,持续的胸闷、心悸、失眠、消化系统问题是最常见的信号。更隐蔽的变化也在发生,注意力涣散、效率持续走低、亲密关系日益紧张。

陈发展接着指出,高强度、工具化的工作方式,会持续削弱人与人之间真实的情感联结。而当人难以获得稳定的支持,也会逐渐失去支持他人的能力,这种被放大的孤独往往成为精神问题的温床。

更深层的,是意义感的断裂。在症状最严重的阶段,秦青常被一种强烈的负罪感困住,一旦停下来,脑中就会浮现一个声音:“我没法再给社会创造价值,像个废人一样。”

陈发展强调,过去,物质改善本身就能提供强烈的意义感;而如今,许多年轻人从工作中期待的是被尊重,拥有自由和价值感,“但这,恰恰与高度职能化、流程化的组织结构发生了冲突”。

“拿钱走吧,维权很难”

拿到诊断书的那一刻,黄宇珊好像被推进了“隧道”。

她在一家互联网公司负责商业分析,履历平顺、性格开朗,没有遭遇恶意管理,也没有激烈冲突。但在“工作被不断拆解、重做,目标模糊,却要求随时给出结果”的过程中,她的状态逐渐“下坠”——先是轻微失眠,继而整夜难眠;从偶尔低落,到频繁情绪失控;直到有一天,她坐在工位前,大脑一片空白。

在就诊治疗的过程中,药物的副作用和病耻感始终围着黄宇珊。她只敢请一周病假,“再久就回不去了”。

小红书讨论帖

吴一作为心理咨询师,曾为多家互联网公司提供EAP(员工心理援助计划)服务。在她的观察中,每到季末、年末,来访者会集中爆发增长。当吴一建议情况严重的来访者就医时,“很多人非常抗拒,有病耻感,或对精神类药物心怀恐惧”。

病耻感,是许多故事中的关键词。在职场中,一份精神类疾病的诊断和病假,往往意味着风险。

30岁的李琴,曾在一家以零售业闻名的外企大厂担任招商主管。确诊“重度抑郁伴焦虑”后,她请了3周病假。复工第一天,领导要求她写一封邮件,确认“目前身体状况已不影响正常工作,并能保证团队交付”。

李琴认为,那份文件更像是是一份“免责声明”。她拒绝了。根据她的讲述,此后,她在公司的处境开始恶化——被调离核心项目,只负责边缘工作,报销流程开始受阻,同事的态度也变得克制而疏离。两个月后,她被纳入绩效改进计划,并被解除合同。

在咨询律师和多位资深HR后,得到的建议几乎一致:“拿钱走吧,维权很难。”

吴起帆选择了那条“很难”的路。

他主张,“中度抑郁发作”属于精神类特殊疾病,应适用24个月医疗期,公司属违法解约。这一主张的依据源于原劳动部1995年文件规定,对癌症、精神病等特殊疾病职工,可给予不低于24个月的医疗期。

公司以“合同期到期”为由不再续签。从企业的角度看,精神疾病意味着不稳定的工作能力和复发风险,在绩效与成本压力下,用人单位更倾向于选择合规、可控的退出方式。

2025年6月,一审作出判决。吴起帆败诉了。判决结果认为,其尚未达到“丧失劳动能力”的程度,所患疾病亦不适用24个月医疗期。二审维持原判。法院在判决书中指出:“是否构成‘特殊疾病’,不仅应参考病历记载,还应结合其实际劳动能力是否严重受限等情形综合判断。”

精神疾病的认定与劳动权益保护之间,仍有难以界定的部分。

Vista看天下在威科先行法律数据库中,以“劳动争议”“精神疾病”为关键词进行全文检索,共获得1131份判决书,通过梳理近一年来的案件发现,争议的焦点常集中在:抑郁发作、睡眠障碍,到底算不算法律意义上的“特殊疾病”?

现实中,医生往往难以在门诊中作出高度确定的精神病理判断;同时,一份明确诊断也可能影响患者未来的就业与生活。多位患者提到,医生开具诊断证明时常显谨慎。

另一重难点在于,精神障碍与工作之间的因果关系也较难证明。

华东政法大学助理研究员施婧葳长期研究劳动者精神健康保护问题。她指出,精神障碍往往是复合性结果,成因包括长期高强度工作、家庭变故、个人特质与既往经历的相互叠加。“它很难像高空坠落、交通事故那样,用一个清晰的时间点或单一事件,证明‘完全由工作导致’。”

但在现有法律体系中,工伤与医疗期制度仍高度依赖“可见的、明确的事故逻辑”。精神疾病的发病过程漫长、边界模糊,医学判断本身也存在不确定性,这使得法律介入时趋于谨慎。

施婧葳提出,应引入更符合精神疾病科学认知的判断方式——相当因果关系标准。只要工作压力在客观上“显著地、实质地”增加了发病风险,就应纳入保护,而不必要求“百分之百由工作导致”。

但在现实判决中,这一标准尚未成为主流。

大厂心理咨询室里,当“健康的螺丝钉”?

离开上家公司后,李琴曾尝试重返职场。一位资深HR朋友给了她忠告:抑郁症是求职“雷区”,务必隐瞒病史。

职场复归是另一道坎。对于企业而言,精神疾病意味着潜在风险,即使员工康复,企业仍需在履职期间承担医疗期责任。在成本和确定性的考量下,许多公司倾向于规避这种“不可预测性”。

患者的担忧同样真实。秦青离职后,不安持续了很久。为证明自己“没有被社会抛弃”,她通过炒股、看新的工作机会获得自信。

“复归需要一个过程,也需要支持。”陈发展强调,绝大多数轻症患者在规范治疗后都能恢复工作能力,但这往往需要数月甚至半年。他指出,如果员工在最困难时能感受到组织的支持,比如保留岗位、不因病情扣减薪酬,这种“被接住”的体验能显著促进康复。

改变正在发生,虽然缓慢。

据公开信息,字节跳动自2020年开始搭建心理健康管理体系,为员工提供心理急救课程;阿里巴巴的EAP则覆盖全员,建立了从压力评估到危机干预的响应机制,其园区内的正念课程常需提前预约。

在实际操作中,员工可通过企业内部系统获取EAP服务。这些服务通常包含心理测评、“7×24小时热线”、心理讲座、危机干预和医疗转介等具体项目。

(图源:字节跳动(抖音集团)发布2022版企业社会责任报告)

据吴一介绍,EAP心理咨询师的重要目标是帮助员工建立心理边界,区分外部评判与自我价值,防止过度内化苛刻标准。同时也会结合个人经历,理解其压力反应模式。她观察到,当服务“保密性”被清晰传达时,员工的信任度和使用率会提升,一些团队的请假率与离职率也随之下降。

但有时,来访者的目的,会让吴一陷入困惑与割裂。“让员工更快地恢复成一个心理更健康的‘螺丝钉’,其实只是为了更好地适应竞争激烈的环境。”

作为身处大厂的咨询师,也面临大量的重复、琐碎和压力。工作半年后,吴一退出。但她也坦言,“各方都在不尽如人意的条件下,努力地撑起一个微小的安全空间”。

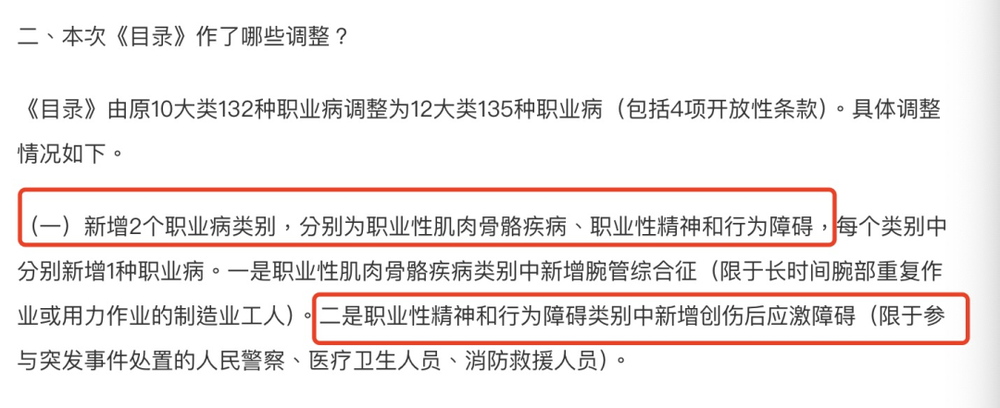

施婧葳梳理了过去十年的法律进程后指出,我国对劳动者精神健康的保护,正经历从“倡导性义务”向“强制性义务”过渡。2025年8月1日,“职业性精神和行为障碍”被纳入新版《职业病分类和目录》。尽管认定条件仍然严格、适用范围有限,但这一变化本身,已释放出明确的信号。

政策解读《关于印发〈职业病分类和目录〉的通知》

在制度尚未完全接住个体之前,许多大厂人尝试在生活中寻找支点。黄宇珊的康复很大程度上得益于丈夫每日的陪伴;秦青选择划清工作与生活的界限。

吴起帆依旧在找自己的解法。虽然,他依然害怕人多的地方,难以乘坐拥挤的地铁。但他也因此得以停下。在漫长的休养中,他重拾曾经搁置的梦想,考取潜水证书。在水下那片只有呼吸声的“绝对孤独”里,他缓慢地、一次又一次地练习着,如何与自己平静相处。

吴起帆考取了潜水证书(图源:受访者提供)

“隧道要从两头挖,才会通。”施婧葳说。一端是法律与制度的持续推进,另一端是每一个个体、家庭与团队在裂缝中的微小实践。

(应受访者要求,文中黄宇珊、秦青、李琴、吴一为化名)